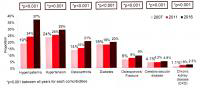

我国脂肪肝病现状分析(2)

四、治疗对策

上海交通大学茅益民教授报道了基于循证医学的FLD特别是NASH的药物治疗对策,他认为当前亟需开展更多更好的临床试验来客观评估各种治疗措施对脂肪性肝炎的疗效及安全性,疗效评估需兼顾近期终点(包括MetS相关指标、肝酶、影像学、肝脏组织学等)和远期终点(如肝硬化、恶性肿瘤、心脑血管事件以及长期生存情况等)。北京天坛医院徐有青教授系统分析了膜保护剂多烯磷脂酰胆碱治疗FLD的基础和临床研究方面的最新资料。

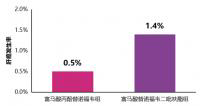

山东中医药大学尹常健、北京地坛医院谢雯以及杭州的施军平等所进行的临床试验结果显示,在改变生活方式的基础上,无论是使用水飞蓟宾还是多烯磷脂酰胆碱、复方牛胎肝提取物都可有效改善NAFLD患者的症状、生物化学指标以及影像学脂肪肝程度。

胡义扬教授根据自己的基础和临床研究结果提出,肠道是中医药治疗酒精性和非酒精性FLD的共同靶位,健脾活血方“保护肠道屏障并调节肠道菌群”是治疗FLD的重要措施。

中国医科大学王炳元教授和解放军第八五医院陈成伟教授分别从自己的临床经验出发,讲解糖皮质激素在SAH治疗中的地位和作用,两位讲者一致认为激素治疗SAH并非肯定有效且风险很大,需严格掌握适应症(判别函数介于32~54分或伴有肝性脑病且无类固醇使用的禁忌证),在激素治疗3 d和7 d后应用Lille评分判断治疗效果以便调整治疗方案。当前应重视不能应用激素或激素治疗早期无应答者的替代治疗措施的寻找,我国至今尚乏营养支持和已酮可可碱治疗SAH的效果及安全性的研究报道。

第三军医大学杨敏等给大家分享了1例SAH合并多器官功能衰竭的成功诊治经验。

五、病毒性肝炎与脂肪肝

北京大学饶慧瑛教授荟萃分析了慢性乙型肝炎(CHB)与脂肪肝的关系,CHB患者肝细胞脂肪变检出率(30%左右)与普通人群相近,肝脂肪变的危险因素为宿主的代谢紊乱而非HBV感染本身,甚至有研究者发现HBsAg阳性和HBV DNA滴度与慢性HBV感染者肝脂肪变呈负相关。横向研究结果显示,肝脂肪变与CHB患者肝组织炎症和纤维化程度无正相关性且不影响抗病毒药物的疗效,然而有限的纵向研究结果认为肝脂肪变增加CHB患者肝硬化和肝癌的发病率。

上海交通大学潘勤博士成功复制慢性HBV感染合并NAFLD小鼠模型,发现HBV感染本身并不导致肝脂肪变,而高脂饮食诱导的肥胖和脂肪性肝炎亦不影响HBV的体内复制。沈薇教授在其HBx与肝细胞脂质代谢关系的报告中指出,目前尚乏足够临床证据显示HBV本身可导致肝脂肪变,但是HBx在体外试验中肯定可以促进肝细胞成脂性改变。

新加坡中央医院周蕴菁教授报道了慢性丙型肝炎(CHC)与脂肪肝的关系,指出高达80% CHC患者有肝脂肪变,后者取决于病毒的亚型和宿主代谢因素,MetS及其相关脂肪变促进CHC患者肝纤维化进展,增加肝硬化和肝癌发生风险,并降低抗病毒治疗应答率,为此需重视CHC患者代谢紊乱和NAFLD的防止。

六、其他

上海交通大学汤庆娅教授报道了儿童肥胖与脂肪肝的关系,指出儿童肥胖性脂肪肝应接受以饮食调整联合运动疗法为基础、行为矫正为关键、并将健康教育贯彻始终的综合性治疗方案。儿童减肥不宜采用饥饿疗法以及药物和手术减肥,胰岛素抵抗症象明显者可联用二甲双胍,维生素E和保肝抗炎药物可用于NASH和肝纤维化儿童的综合防止。

重庆医科大学黄晶教授报道了动脉粥样硬化与脂肪肝的关系,他指出NAFLD是动脉硬化及其相关心脑血管疾病的前期病变,NAFLD患者心脑卒中的风险增加,为此需重视NAFLD患者动脉硬化的防止。鉴于他汀类药物对心脑血管的多重保护作用,低密度脂蛋白胆固醇水平增高的NAFLD患者需积极应用他汀治疗。

范建高教授就他汀的肝脏安全性以及慢性肝病患者使用他汀的肝脏获益问题作了专题汇报,指出慢性肝病特别是NAFLD患者可安全使用他汀且获益可能更大;从预防心脑血管死亡和代谢综合征相关肿瘤的获益来看,使用他汀获益更多;临床上需充分使用他汀,无需过分关注其肝毒性。此外,第二军医大学缪晓辉教授就药物性肝损害作了专题报告,建议大家关注药物特别是中草药的安全性,以最大程度发挥药物的治疗效果并减轻其不良反应。

庄辉院士在闭幕式上的总结性发言指出,FLD已成为我国慢性肝病的首要病因,对人类健康的危害愈来愈严重。中华医学会肝病学分会脂肪肝和酒精性肝病学组在过去10年间为我国FLD的防止做了大量卓有成效的工作,召开了一系列有影响的学术会议。此次会议更具特色和规模,极大地推动了海内外学术交流与合作。希望将来我们能够拿出更多更新的原创性研究成果来参会,希望我国FLD的基础与临床研究更加紧密,从而更好地造福于广大脂肪肝患者。

参考文献:第四届全国脂肪性肝病学术会议纪要 《中华肝脏病杂志》2011,19(9)

- 1

- 2

本站所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。

本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们

联系zlzs@120.net,我们将立即进行删除处理

热点图文

-

AASLD2018研究进展丨慢乙肝患者治疗期间的肾脏安全管理

在新药取得成功之前,应用口服核苷(酸)类似物(NA)治疗慢性乙型肝炎(简称...[详细]

-

快讯丨TAF治疗4年的肝细胞癌发生率低于TDF

5月17日,在第十届全国疑难及重症肝病大会上,我国香港大学司徒伟基教授交流...[详细]