Neuron:精神分裂症遗传病因的新线索

在最新一期的国际权威学术杂志《Neuron》上发表的一项研究中,哥伦比亚大学医学中心的研究人员表明,突变的总数量和性质——而不是任何单一突变的存在,会影响个体罹患精神分裂症的风险以及严重程度。这一发现对精神分裂症的早期诊断和治疗,具有重要的意义。

在这项研究中,精神病学教授Maria Karayiorgou博士和生理学、细胞生物物理学教授及神经科学教授Joseph Gogos博士及其研究团队,对231名精神分裂症患者及其未受影响的父母,进行了外显子组(人类基因组中编码蛋白质的区域)测序。根据这些数据,他们表明,精神分裂症是由跨多个基因的共同损伤引起。

纽约州精神病学研究所精神病学和医学遗传学部门主任Karayiorgou博士指出:“这项研究有助于明确一个特定的遗传机制,解释一些精神分裂症的遗传性和临床表现。从健康父母遗传得到的受损基因积累,会导致罹患精神分裂症或更严重疾病的更高风险。”

精神分裂症患者是一种严重的精神疾病,患者会经历幻觉、妄想、冷漠和认知困难。这种疾病比较常见,影响约1%的人,并且,如果一个家族成员患有精神分裂症,那么其他家庭成员罹患这种疾病的风险就大大增加。以前的研究主要集中在,寻找可能引发精神分裂症的单个基因。新的高通量DNA测序技术为这种疾病带来一种更整体的分析方法。

在非遗传性精神分裂症的病例中,研究人员比较测序数据来寻找遗传差异,并识别新的功能缺失突变——它们更加罕见,但对普通基因功能具有更严重的影响。在不同染色体上的各种基因中,他们都发现了过多的这种突变。

利用相同的测序数据,研究人员也在探究,一般精神分裂症患者从父母那里遗传得到了什么类型的突变。原来,许多是“功能缺失”类型。这些突变也更频繁地出现在对遗传突变耐受性低的基因中。

Karayiorgou博士称:“这些突变是发现精神分裂症相关基因的重要路标。”

然后,研究人员更深入地研究测序数据,试图确定精神分裂症相关的、被破坏的基因的生物学功能。他们检验了一个称为SETD1A的基因中的两个关键有害突变,表明该基因很大程度上引发了这种疾病。

SETD1A参与一个称为染色质修饰的过程。染色质是将DNA包装成较小体积的分子装置,以使其能够进入细胞并调节基因如何表达。因此,染色质修饰是一种重要的细胞活动。

这一发现与越来越多的证据相符合,表明染色质调节基因发生的损伤,是各种精神疾病和神经发育障碍的一个共同特征。通过将此项研究的突变数据与精神分裂症相关研究的突变数据相结合,作者发现,对具有破坏性突变的基因,染色质调节是最常见的描述。

Gogos博士称:“这一发现的临床意义在于,可以将染色质调节相关突变的数量和严重程度作为一种方法,识别处于精神分裂症和其他神经发育障碍风险的儿童。发现一种方法来逆转染色质修饰的改变和恢复基因的表达,可能是治疗这种疾病的有效途径。”

在进一步的测序研究中,研究人员希望能够发现和描述更多可能在精神分裂症中发挥作用的基因,并阐述这些基因的共同生物学功能。

本站所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。

本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们

联系zlzs@120.net,我们将立即进行删除处理

热点图文

-

边缘型人格障碍:哪些药物可以一用?

边缘型人格障碍(BPD)是一种破坏性很强的精神障碍。证据显示,精神科住院部...[详细]

-

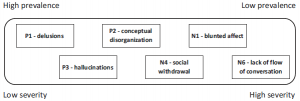

PANSS-6——一种简洁有效的精神分裂症严重度量表

PANSS-30、PANSS-14和PANSS-8 均不具有“可扩展性”;...[详细]