精神病风险综合征的早期临床干预

神分裂症前驱期的识别及其干预越来越引起重视。在前驱期,一般就已出现功能下降并有感知、思维、言语和行为等精神症状,有学者将这一阶段的表现称为精神病风险综合征或精神病超高危。DSM-5已将轻微精神病综合征列入附录,建议进一步研究。我们就当前精神病风险综合征干预的研究和主要争论焦点进行综述。

一、诊断标准和工具

对精神病风险综合征的诊断一直争议不断,其焦点就是对此阶段出现了前驱期的精神症状,但尚不符合现行的精神病主要是精神分裂症诊断标准,是否诊断和干预。支持方认为这部分人群属于精神病风险综合征,转化为精神分裂症的风险很高,早诊断和干预可降低精神病转化的风险,缩短精神病未治疗期,改善预后。反对方认为精神病转化风险并不像支持方说的那样高,在前驱期就进行诊断会造成精神分裂症诊断扩大化,加重病耻感,干预也存在伦理问题。要澄清这些问题,首先要明确这部分人群的精神病转化率有多高,是否有必要干预和干预是否有效。而进行上述研究则需要通用的、可靠的精神病风险综合征的识别工具或诊断标准。目前有几个比较著名的诊断标准:澳大利亚的个人与危机评估制定的危险精神状态综合评价;美国的危险因素识别、管理和教育制定的前驱症状定试问卷以及德国等学者制定的标准。这些工具不全相同,但诊断都需要存在至少1项阳性症状。

以应用较为广泛的SIPS为例,符合下列之一者可诊断为精神病风险综合征:(1)轻微精神病性症状综合征:精神症状在最近1个月内每周至少出现1次,过去1年内出现或恶化;(2)短暂间歇精神病性症状综合征:症状有强烈的精神病性,症状出现在最近3个月内,发作频率为止少每月1次、每次持续数分钟;(3)遗传风险和功能衰退综合征:有分裂型人格障碍或其一级亲属有精神病性障碍,近12个月年功能下降30%,持续至少1个月。采用上述标准的精神病风险综合征,1年内出现首次精神病发作比例约为10%—50%,平均约36. 7%,说明这些工具可以部分预测精神分裂症的发病风险。应用上述工具进行诊断评估的对象主要来源于心理咨询机构或早期干预中心寻求帮助的青少年。由于这部分人群受到精神症状的困扰、功能受损,需要得到专业的帮助,所以支持者认为对他们进行精神病综合征诊断与干预是合理的。

二、干预的目标

对精神病风险综合征进行干预应归于一级预防,可以达到3个目的:第一,通过干预症状出现的关键阶段来预防疾病的发生,这个关键阶段就是青少年期。第二,通过改善轻微或阈下精神病延缓精神病首次发作,改善预后;精神病风险综合征患者可能已经存在脑功能和形态结构的异常变化、有前驱期症状、认知和社会功能下降,若给予有效的干预治疗可以延缓异常病理生理过程,纠正心理功能缺陷。第三,接受干预的精神病风险综合征,疾病发作后可以及时被识别和治疗,治疗的依从性和疗效会更好,康复更快。持不同意见的学者认为,尽管有证据证实似乎受干预者的发病推迟,但是还没有足够的证据表明干预能阻断导致慢性化的神经生物学过程。

对干预效果的探讨目前主要为临床结局指标,缺乏对神经病理过程的评估。这些指标主要包括:精神病转化率、症状改善程度、认知与社会功能改善等。结局指标因干预和随访时间而异,长期干预(≥6个月)多以降低精神病转化率为目标,短期干预(<6个月)重点关注症状及功能变化。界定精神病转化的基本原则是要求症状达到精神病水平,且持续一定时间。美国PRIME研究规定,如果症状达到精神病水平,且已经发生了1个月,每周平均至少有4d发生,每天发生至少1h就认为已经转化为精神病;另一种是要求符合精神疾病诊断标准中某一疾病的诊断标准,如达到了精神分裂症的诊断标准。

三、干预效果

对精神病风险综合征的干预研究尚在起步阶段,研究难度太、研究的样本量小、而且随机对照研究较少。目前研究的干预方法包括抗精神病药、新型抗抑郁药、营养补充剂及心理干预。

1、抗精神病药:这些药物包括利培酮、奥氮平、氨磺必利和阿立哌唑等。PACE的研究显示,利培酮(1-2 mg/d)干预6个月精神病转化率(9.7%)显著低于对照组,但继续随访6个月则差异无统计学意义。PRIME研究小组对60例 精神病风险综合征患者给予奥氮平(5-15 mg/d)或安慰剂干预6个月并随访1年,结果显示,奥氮平具有降低精神病转化的趋势,改善精神症状方面优于安慰剂。另一项随机对照研究显示,氨磺必利结合心理干预在改善症状与功能方面优于单用心理干预。上述研究同时发现药物的一些不良反应,如,奥氮平的体质量增加和氨磺必利的泌乳素水平升高等。

2、新型抗抑郁药:超过50%的精神病风险综合征有抑郁与焦虑症状。目前仅有几项有关新型抗抑郁药干预的非随机对照研究。美国的一项研究显示,抗抑郁药(5-HT再摄取抑制剂、安非他酮和文拉法辛)用于精神病风险综合征依从性优于抗精神病药,且2年的转化率(0/20)低于抗精神病药(12/28),但是该研究缺乏基线数据比较。另一项在英国进行的非随机研究也显示,抗抑郁药干预2年的转化率(1/13)低于抗精神病药(10/35)。

3、营养补充剂:用于精神病风险综合征干预的营养补充剂包括ω-3脂肪酸和甘氨酸。一项包含81例样本的随机对照研究显示,ω-3脂肪酸(1.2g/d)治疗12周并随访1年精神病转化率(2/41)显著低于安慰剂(11/40),临床症状与功能改善也优于安慰剂。仅有的一项开放、单组研究显示,甘氨酸具有改善临床症状的趋势。

4、心理干预:药物干预存在伦理争议,心理干预日益受到重视,包括认知行为治疗、基于需要的干预(needs-based intervention)、强化治疗、家庭干预等。多项随机对照研究显示,认知行为治疗可以改善精神病风险综合征的阳性症状,降低精神病转化风险。但最近发表的1项包含288例样本的多中心随机对照研究并不支持此结果。

为了更好地理解上述各种研究的结果,Preti和Cella对各种干预方法的随机对照研究进行了荟萃分析。共纳入5项研究、325例样本,包括抗精神病药(奥氮平和利培酮)2项,ω—3脂肪酸1项,认知行为治疗和强化社区干预各1项。分析结果显示,干预组和对照组1年精神病转化率分别为11.0010和31.60'/0(相对危险度为0.36);3年精神病转化率分别为25.8%和42.0%(相对危险度为0.64),提示对精神病风险综合征的早期干预有一定效果。

四、权衡干预的效益与风险

当前对精神病风险综合征是否干预还有很大争议,原因首先是对风险综合征能否被定义为疾病的争议。因为符合这一诊断的也只有一部分人会真正发展为精神病。而对于被诊断为假阳性的个体,他们不仅被无辜地冠以“有病者”,还要接受不必要的治疗。干预的风险包括:第一,干预药物的不良反应,抗精神病药带来的体质量增加、锥体外系等不良反应会影响**预个体的生活质量,特别是对于假阳性个体,药物干预有害无利;心理干预则需要大量的时间,专业性强,不便普及,技术也不成熟。第二,精神病风险标签给**预个体带来病耻感、担心与焦虑。因为风险综合征的假阳性个体并不会发病,但是干预者无法分辨哪些是假阳性,而不干预则会有“假假阳性”个体。但如果试图降低诊断的假阳性率,其诊断敏感度又会下降,又会漏掉许多应当干预的个体。

支持者则更多关注于风险综合征的真阳性个体接受干预后可能带来的益处。他们认为,当前的诊断工具已经能够比较好地识别精神病风险综合征,忽略高风险者的发作风险、没有给予预防性治疗将导致风险综合征过早地转化为精神病。尽管当前干预效果的循证医学证据并不特别充分,但已经有些证据表明干预可以改善症状和功能、降低精神病转化风险,而且干预是安全的。国际上不少学者赞同对精神病综合征进行干预,甚至有学者提出要将精神病风险综合征作为真正的精神障碍来治疗。多数学者认为需要对于预进行更深入的研究,提高诊断识别的可靠性,进一步评估干预对症状改善、精神病转化以及神经病理过程的影响。

当前,有关精神病风险综合征干预还在探索中,投有形成临床共识或指南。美国精神病学协会1994年制定的精神障碍实践指南对风险综合征的干预有一定的借鉴意义:“对于那些符合前驱期症状标准、在不久的将来会处于精神病风险中的人,推荐对他们进行仔细的评估和频繁的监控,直至症状自然缓解、或进展为精神分裂症、或进展为另一个可诊断和治疗的精神障碍”.有学者提出精神病风险综合征药物与心理干预的选择原则:基于药物与心理干预的作用不同,可以分阶段加以实施。药物可能对高风险综合征(处于前驱期后期,即将发病的个体)比较有优势,因为这时期精神症状多,更可能发展为精神疾病,在这一时期患者更容易接受药物治疗。心理干预可能适合处于前驱期前期、精神症状少的低风险综合征,着重应激处理、应付方式的学习和改善功能为目标。

五、小结

目前,对于精神病风险综合征干预已经有一些初步研究结果。但我们应当认识到,仅凭前驱症状并不能很好地预测将来是否患精神分裂症,接受过早干预者可能后来被证实并不是精神分裂症。当前对精神病风险综合征干预的循证医学证据并不十分充分,需要进一步研究干预的效益与风险。在没有足够的证据或没有形成临床共识之前,不推荐用于一般临床实践。在临床工作中,临床医生应当评估求助者的患病风险,权衡干预的利弊。不管是否干预,仔细的评估和定期的随访都是必要的。在肿瘤、脑卒中等疾病的早期干预经验或许有助于精神病风险综合征的干预。

本站所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。

本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们

联系zlzs@120.net,我们将立即进行删除处理

热点图文

-

边缘型人格障碍:哪些药物可以一用?

边缘型人格障碍(BPD)是一种破坏性很强的精神障碍。证据显示,精神科住院部...[详细]

-

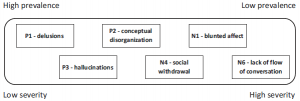

PANSS-6——一种简洁有效的精神分裂症严重度量表

PANSS-30、PANSS-14和PANSS-8 均不具有“可扩展性”;...[详细]