[TISC2015]王拥军:非致残性高危缺血性脑血管事件(HR-NICE)

——卒中防控的最佳干预人群

2015年6月26日,中国卒中学会第一届学术大会暨天坛国际脑血管病会议(CSA&TISC)在北京国家会议中心隆重召开。国家神经系统疾病临床医学研究中心、首都医科大学附属北京天坛医院王拥军教授带来题为“非致残性高危缺血性脑血管事件”的精彩报告。详细内容如下:

中国脑血管疾病病负担

中国脑血管病的疾病负担是最重的,从2010年LANCET杂志发表的文章中可以看到,中国是全世界卒中发病率最高、死亡率次高的国家,疾病负担在全球非常高。

脑血管病发病是从易感因素和危险因素的交互作用之后产生亚临床病变,如果不进行干预则会产生临床病变,其临床严重程度可分为致残性卒中和非致残性卒中,而如果是非致残性脑血管病,如果再次复发的话,会发生致残性脑血管病,最终使病人死亡。所以中国和全世界比较起来,疾病负担到底有多重?2010年中国卫计委的数据显示,中国脑血管病的死因排在第一位,占136.44/10万,高于恶性肿瘤和其他疾病。

中国和西方先进国家比较起来,还有一个不同,美国卒中死亡率在下降,而中国脑血管病每年递增8%,这个速度依然还在长,这个原因到底是什么,目前还不是很清楚。

中国脑血管病防控的最佳窗口?

从防控的角度可能有两种思路,一种思路是防控普通人,即在亚临床病变之前来进行防控,这个时候效果会很好,但是在中国这个发展中国家来讲,成本极高,普通人群的依从性会很低,可能不会按照我们的方式去防控。如果发病之后进行防控的话,这个时候效果会很差,但成本会降低,依从性会提高。所以对我们来讲是个两难的选择,到底选择前端还是后端呢?所以在我们中国脑血管病提出了一个最佳防控窗口问题,到底应在哪个地方进行防控?

从过去的中国卒中登记中可以看到,中国脑血管病和西方一样,缺血性卒中仍然是主流,占全部脑血管病的72%,在这些病人中,可把病人在缺血之后分为致残性和非致残性两类,如果是致残性,大家知道目前没有干预手段,只能等到康复措施。如果是非致残性,可以把病人分为高危非致残性和低危非致残性。所谓低危是指病人是稳定的,不会发生大卒中事件,如果是高危病人,未来可能再次复发,回到大卒中。关于防控窗口,应该是寻找高危非致残性脑血管事件,这可能是对中国的成本降低最合适的窗口,所以我再次提出,中国最佳的窗口是高危非致残性缺血性脑血管病,也是我们下一步的重点。那么现在我们有几个问题要回答:

四大问题

Q:①中国有多少非致残性缺血性脑血管病?

A:中国脑血管病流行病学,中国TIA流行病学和知晓率研究、中国国家卒中登记Q:②如何预测非致残脑血管病的高危状态?

A:缺血性脑血管病预后风险预测的临床和实验室研究Q:③高危非致残缺血性脑血管病的最佳治疗手段是什么?

A:2013年我们发表了CHANCE研究(双重抗血小板药物用于急性非致残性血管事件高危人群的随机对照试验)Q:④我们如何使得防止更为精准和高效?

A:药物基因组、药物蛋白组和颅内动脉狭窄的相关研究①中国有多少非致残性缺血性脑血管病?

围绕这项工作,我们团队做了三项研究,第一个是中国脑血管病流行病学数据,第二个是最近刚刚发表的中国TIA流行病学和知晓率研究,第三个是在过去的几年间发表的一系列有关中国国家卒中登记研究。

中国脑血管病流行病学 从中国流行病学中可以看到,患病率(2010年)超过336.3/10万人,死亡率(2010年)为103——136.7/10万人,致残率(DALYs)接近40/10万人。从住院卒中登记研究中可以看到,住院期间中国TIA人群比例极低,只占6.2%,美国23%,加拿大27%,中国到底是没有TIA病人还是TIA病人不住院,这需要一个社区的流行病学调查。

中国TIA流行病学和知晓率研究 我们在之前设计、实施了我国全国范围的TIA流行病学调查,刚刚发表于Neurology杂志,通过这个研究可以看到,中国TIA病人并不少,按照目前患病情况高达2390万人。而这些病人早期没有被识别,没有接受入院治疗,所以,TIA的诊断率、治疗率低下,治疗不规范,是我国缺血性卒中发病率高的重要原因。这些病人中有多少是高危的呢?我们对这两千多万人进行了**D2评分,发现**D2≥4分的病人占78.17%,所以高危的人群占2/3,这2/3的人实际上在早期是不稳定的。

中国国家卒中登记 再看一下轻型卒中,我们对两次登记研究做了对照,2007年CNSR-1,当时轻型卒中与TIA加在一起的话,可以看到占到整个住院的38%,到了CNSR-2的时候,这个数据升高到51%.所以,随着我们医疗的进步,中国水平的提高,轻的病人越来越多,重的病人越来越少,所以对未来防控轻型卒中和TIA病人有可能在未来的任务中显得更重,这是我们中国的一个趋势。针对这个趋势,我们做了一系列研究来开展针对国人的卒中风险预测因素验证,我们验证了国际上已经有的危险因素和中国的一些因素,发现下面这些因素对病人的高危是有影响的。

对于这些病人,同时也发现,合并颅内动脉粥样硬化的病人,尤其是合并颅内动脉狭窄的病人1年复发率更高。入院高NIHSS评分,颅内大动脉狭窄,多发梗死,既往冠心病病史是轻型卒中1年复发的危险因素。关于轻型卒中病人预后的相关因素,我们也做了回顾性分析,这些分析对未来发现哪些是高危病人奠定了非常重要的基础。

轻型卒中病人在中国国家卒中登记中发现还有一个重要特征,如果病人很轻的话,其二级预防的长期依从性很差,约1/3的患者出院后3个月时停用至少一种二级预防药物。在12个月时,大概二级预防药物依从性低到30%以下,所以长期依从性降低是轻型卒中和TIA病人目前的另外一个不能忽视的现象。

把刚才的数据总结一下,中国脑血管病有庞大的人群,TIA病人占84.6%,缺血性脑血管比例(78.17%)、非致残性缺血性脑血管病比例(43.34%)、高危非致残性缺血性脑血管病比例(41%)都非常高,所以对于中国脑血管病防控,这些人群是不能忽视的。

②如何预测非致残脑血管病的高危状态?

我们之前对脑血管病预后的一系列风险模型进行了预测,而且我们中心在过去十年间对国际上一系列模型也进行了验证,知道哪些在中国可以用,哪些在中国不能用。之后大家都知道,在所有的预测模型中,就是所有的预测,对复发的预测,对于轻型卒中都似乎无效。所以我们今年建立了轻型卒中复发预测模型,这个模型被称为CHANCE模型。这一预测可以发现,病人超过60岁,合并高血压、糖尿病,NIHSS评分特别高,和抗血小板治疗有可能对这个病人的结局是有影响的。我们之后对血液中的分子标志物也进行了一些研究发现,白细胞增高、同型半胱氨酸升高,超敏C反应蛋白增高和sCD40L/p-PLA2升高,会使病人的复发风险增加,这对分子标志物的预测也奠定了基础。同样,我们也发现病人合并颅内动脉狭窄的人群,复发也会增加。中国颅内动脉粥样硬化狭窄研究(CICAS)发现,颅内动脉狭窄的病人如果合并三个危险因素,其复发风险会增加数倍。CHANCE亚组也发现,伴有颅内动脉狭窄的非致残脑血管病患者90天卒中复发风险显著升高。我们对轻型卒中早期恶化也做了一些预测,哪些病人在住院期间会恶化,发生进展性卒中,我们也建立了自己的因素。小卒中早期神经功能恶化是一年卒中复发的***危险因素。

③高危非致残缺血性脑血管病的最佳治疗手段是什么?

2013年,在中国114家医院的参与下,我们研究了早期双重抗血小板可以抑制轻型卒中/TIA不发生卒中事件,研究(CHANCE)发表在2013年《NEJM》杂志上,可以发现在早期发病24h使用双重抗血小板可以减少脑血管病复发风险32%,且不增加出血风险,成为脑血管病防止复发的新靶点。在最近《Circulation》刚发表的1年的随访结果发现,这个疗效可以持续一年。2013年《Circulation》杂志上发表的荟萃分析联合国际的一些双抗试验也证实,早期双抗对轻型卒中/TIA病人降低卒中复发是有肯定效果的。CHANCE研究结果被美国AHA/ASA2014年《缺血性卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南》采纳,被单独列为抗血小板治疗新的临床推荐意见。同时,CHANCE研究结果改写了《中国缺血性卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南2014》。该研究还被国际评为2013年神经病学领域年度十大进展之一,到目前也被超过112万研究所引用。

④我们如何使得防止更为精准和高效?

我们对氯吡格雷药物基因组、阿司匹林药物基因组、抗血小板药物蛋白组和颅内动脉狭窄亚组进行了进一步的分析,发现在中国病人中,氯吡格雷药物基因组和西方是不一样的,中国氯吡格雷慢代谢和中间代谢的人超过50%,这个是我们未来中国防控的一个非常重要的需要考虑的因素。同样发现,在阿司匹林药物基因组中,对血小板表面受体、环氧化酶、凝血因子、活化因子乙酰水解酶受体基因变异可能影响阿司匹林疗效。

药物蛋白方面,我们研究了一系列蛋白发现有三个蛋白可以影响抗血小板药物疗效,其中最重要的是血中的糖化白蛋白(GA),这个研究发表在《Neurology》杂志上。研究发现,GA能够区分氯吡格雷联合阿司匹林和单用阿司匹林对预防卒中复发的作用。当血中GA增加的时候,双抗的疗效降低30%.所以,这为未来更精准的选择药物奠定了基础。我们还对CHANCE的颅内动脉狭窄的亚组做了分析,发现颅内动脉粥样硬化狭窄的高危TIA和小卒中患者双联抗血小板治疗获益可能更大。

在颅内动脉狭窄方面,我们还有一项研究,建立了国际上首个颅内动脉狭窄血流储备分数(FFR)评价云计算平台,这个是我们和中国科学院深圳先进技术研究院合作新建的一个平台,第一次用无创的方式来计算颅内动脉狭窄血流储备情况,同时我们也在国内研发了首个颅内动脉狭窄治疗的药物涂层支架,这个支架在天津已经生产,正在做临床试验,预计这个试验结束之后,将会开展药物涂层支架对颅内动脉狭窄下一步的研究。那么,我们如何把这种成果推广至更多的人群呢,在今年我们开展了几项工作,想在中国推广数以千计的医院使用这种新治疗方式。我们团队围绕这项工作一共发表了117篇SCI文章,累计影响因子525,这也为我们中国最佳防控窗口奠定了一个非常好的基础。

应对HR-NICE的策略

下一步的工作,我们想在中国卒中协会的平台下,在中国建立这些高危病人优先住院制度,也建立非致残缺血性脑血管事件的专病门诊,出版非致残缺血性脑血管病临床指南和临床路径,同时也开展非致残缺血性脑血管病医生教育活动,以及通过中国的媒体开展非致残缺血性脑血管病患者教育活动,通过这些活动,能够使最佳窗口人群在中国得到落实,使中国脑血管病在发病的时候得到控制。

本站所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。

本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们

联系zlzs@120.net,我们将立即进行删除处理

热点图文

-

边缘型人格障碍:哪些药物可以一用?

边缘型人格障碍(BPD)是一种破坏性很强的精神障碍。证据显示,精神科住院部...[详细]

-

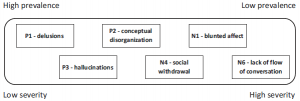

PANSS-6——一种简洁有效的精神分裂症严重度量表

PANSS-30、PANSS-14和PANSS-8 均不具有“可扩展性”;...[详细]