2013年最新版中国肝性脑病诊治共识意见在重庆发布

《中华消化杂志》2013年9月刊发了最新版《中国肝性脑病诊治共识意见》。面对我国肝性脑病的发生率较高,在住院的肝硬化患者中,约40%存在轻微型肝性脑病。为了进一步规范我国肝性脑病的预防、诊断和治疗,中华医学会消化病学分会和肝病学分会组织国内有关专家制定了《中国肝性脑病诊治共识意见(2013年,重庆)》。

该共识意见共涉及肝性脑病的发病原因、流行病学、临床表现、诊断以及治疗等几大方面内容。旨在帮助临床医师在肝性脑病诊疗和预防工作中做出合理决策,充分了解肝性脑病的最佳临床证据和国际前沿的观点,利用合理的医疗资源,结合患者的具体病情,制订全面合理的诊疗方案。

病因共识意见

1.各种原因引起的急慢性肝功能衰竭,尤其是肝硬化等终末期肝脏疾病是我国肝性脑病/轻微型肝性脑病的主要原因[2b,A]。

2.大多数肝性脑病/轻微型肝性脑病的发生均有诱因[2b,A]。出血、感染和电解质紊乱是常见诱因。

3.氨中毒学说仍然是肝性脑病/轻微型肝性脑病的主要机制,多种因素相互协同,相互依赖,互为因果,共同促进了肝性脑病/轻微型肝性脑病的发生和发展[2b,B]。

诊断共识意见

1.严重肝病和(或)广泛门-体分流患者出现可识别的神经精神症状时,如能排除精神疾病、代谢性脑病、颅内病变和中毒性脑病等,提示肝性脑病[1b,A]。

2.根据基础疾病,可将肝性脑病分为A、B和C型[1d,A]。

3.West-Haven分级标准是目前应用最广泛的肝性脑病严重程度分级方法[1b。A]。

4.肝性脑病多有血氨增高,应严格标本采集、转运和检测程序以确保结果的准确性[1b,A]。

5.脑电图和诱发电位等可反应肝性脑病的大脑皮质电位,以诱发电位诊断效能较好。但受仪器设备、专业人员的限制,多用于临床研究[1b,A]。

6.头颅CT和MRI等影像学检查主要用于排除脑血管意外、脑肿瘤等其他导致神经精神状态改变的疾病;腹部CT或MRI有助于肝硬化及门-体分流的诊断[1b,A]。

7.NRS和功能MRI可获得脑内分子和功能变化的证据,但其诊断效能尚待进一步研究[2c,B]。

8.轻微型肝性脑病的诊断目前主要依靠神经心理学测试,其中NCT-A及DST两项均阳性可诊断轻微型肝性脑病[1b,A]。

治疗共识意见:

1.寻找及去除诱因是治疗肝性脑病/轻微型肝性脑病的基础[2c,A]。

2.肝性脑病1级和2级患者推荐非蛋白质能量摄入量为104.6~146.4kJ·kg-1·d-1,蛋白质起始摄入量为0.5g·kg-1·d-1,之后逐渐增加至1.0~1.5g·kg-1·d-1。肝性脑病3级和4级患者,推荐非蛋白质能量摄入量为104.6~146.4kJ·kg-1·d-1,蛋白质摄入量为0.5~1.2g·kg-1·d-1[1a,B]。

3.乳果糖是美国FDA批准用于治疗肝性脑病的一线药物,可有效改善肝硬化患者的肝性脑病/轻微型肝性脑病,提高患者的生活质量及改善肝性脑病患者的存活率。其常用剂量是每次口服15~30mL,2~3次/d,以每天产生2~3次pH<6的软便为宜。当无法口服时,可保留灌肠给药[1a,A]。

4.拉克替醇可改善肝硬化患者的肝性脑病,提高患者的生活质量,疗效与乳果糖相当。推荐的初始剂量为0.6g/kg,分3次于就餐时服用。以每日排软便2次为标准来增减本药的服用剂量[1a,A]。

5.利福昔明-α晶型被美国FDA批准用于治疗肝性脑病,可有效维持肝性脑病的长期缓解并可预防复发。提高肝硬化患者智力测验结果,改善轻微型肝性脑病。我国批准剂量为400mg/次,每8h口服1次[1a,B]。

6.门冬氨酸-鸟氨酸可降低肝性脑病患者的血氨水平,对肝性脑病/轻微型肝性脑病具有治疗作用[1a,B]。

7.益生菌治疗可降低肝性脑病患者血氨水平,减少肝性脑病的复发,并对轻微型肝性脑病患者有改善作用[1c,A]。

8.对于肝性脑病患者出现严重精神异常表现,如躁狂、危及自身或他人安全及不能配合治疗者,适当应用镇静剂有利于控制症状,但药物选择和剂量需个体化,应向患者家属充分告知利弊和潜在风险,并获得知情同意[3,B]。

9.人工肝支持系统可降低血氨、炎性反应因子、胆红素等毒素,有助于改善肝功能衰竭患者肝性脑病的临床症状,但应注意防止相关并发症[2b,B]。这些治疗方法需要有经验的专科医师操作指导,并且需获得患者及家属知情同意。对患者远期生存的影响尚需进一步临床研究。

全版阅读下载请点击:《中国肝性脑病诊治共识意见(2013年,重庆)》

本站所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。

本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们

联系zlzs@120.net,我们将立即进行删除处理

热点图文

-

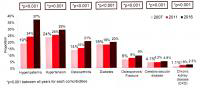

AASLD2018研究进展丨慢乙肝患者治疗期间的肾脏安全管理

在新药取得成功之前,应用口服核苷(酸)类似物(NA)治疗慢性乙型肝炎(简称...[详细]

-

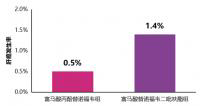

快讯丨TAF治疗4年的肝细胞癌发生率低于TDF

5月17日,在第十届全国疑难及重症肝病大会上,我国香港大学司徒伟基教授交流...[详细]