2013年改变精神科的那些事

精神科新药被FDA批准,介入精神病学的发展,对于精神科药物处方优化的日益重视……2013年对于精神科学来说无疑是充实的。以下为Medscape基于全年新闻及专家意见所总结的2013年精神科重大进展,让我们以DSM-5的发布开始。

一、“**”更新换代:DSM-5发布

2013年5月18日清晨,美国加利福尼亚洲San Francisco市,《精神疾病的诊断和统计手册》第五版(DSM-5)发布。与2000年发布的DSM-IV-TR相比,DSM-5新增了15个诊断名称,删除了2个,合并了28个,还有其他多处修订,诊断总数由172个下降至157个。

与上一版相比,DSM-5有三个主要的变化:去掉多轴诊断系统,增加维度诊断体系,重新编排疾病章节及归类。五轴诊断系统被“无”轴诊断体系取代,其目的在于规避精神障碍之间人为的界线:大部分精神障碍在一边,而人格障碍和精神发育迟滞(现在被称为“智力残疾”)却在另一边。放弃五轴诊断系统同样是为了给DSM-5中自带的疾病严重程度与损害量表以施展的空间,这样一来,单一使用功能大体评定量表(GAF)的方法也寿终正寝。维度诊断方法要求临床医师沿疾病连续谱系的严重程度评价病情,此举将大大减少“未特定”这一类诊断的使用。另外,维度诊断体系与治疗需求及辅助治疗的相关性更好。通过将那些在生物学基础上彼此更加接近的疾病归为一组,新修订的章节意在更好地反应,除疾病的临床特征之外,我们在理解潜在疾病易感性方面所取得的进步。

二、抗精神病药物使用:明智选择

精神科学界周期性地就抗精神病药物的过度使用及其潜在而严重的长期副作用发生激烈交火。然而,在被合理使用时,这些药物是相当有效的,有时甚至可以挽救生命。为结束这种状况,今年有大量的研究聚焦于此,探讨抗精神病药物的优化使用及抗精神病药物的合理受众。

今年9月,美国精神病学会(APA)发布了针对抗精神病药物使用的5项建议。作为美国内科医学委员会(ABIM)“明智选择”的一部分,这些建议旨在避免及减少潜在有害的药物使用。这5项建议包括:

1.在未进行合理的初始评估和持续监测的情况下,不要为患者处方抗精神病药物;

2.不要同时常规处方2种或2种以上抗精神病药物;

3.在治疗老年痴呆症患者的行为和心理症状时,不要首选抗精神病药物;

4.不要常规用抗精神病药物一线治疗成年人的失眠症状;

5.不要常规处方抗精神病药物一线治疗青少年儿童精神障碍以外的任何疾病。

三、抗抑郁药物再添新丁

2013年,两种新药跻身FDA批准的抗抑郁药行列:7月,新型SNRI类药物levomilnacipran(Fetzima)被批准治疗成人抑郁症(MDD)。该药是第四种被FDA批准在美国上市的SNRI类药物,体外研究显示,该药是SNRI类药物中去甲肾上腺素能活性最强的。

随后,vortioxetine (Brintellix)被FDA及欧洲药品局批准治疗成人MDD。该药被认为是一种新型多模型抗抑郁药,体外研究显示,该药可拮抗5-HT3、5-HT7及5-HT1D受体,激活5-HT1A受体,部分激活5-HT1B 受体及抑制5-HT转运体。

四、当精神病学邂逅基因学

今年2月,一项发表于《柳叶刀》的研究报告了孤独症谱系障碍(ASD)、注意缺陷/多动障碍(ADHD)、双相障碍、抑郁症(MDD)及精神分裂症之间的遗传关联。这项研究由精神疾病基因组协会跨疾病研究组所开展,是迄今为止规模最大的精神障碍相关基因研究。研究发现,两个与神经元钙平衡相关的基因,即CACNA1C和CACNB2单核苷酸多态性与上述精神障碍相关。研究结果显示,电压门控钙通道信号传导过程可能成为治疗精神障碍的颇有前途的靶点。

再次研究基础上,今年8月,该研究组在《自然·遗传学》中再度发文,将数以千计罹患上述5种精神障碍之一的患者的全基因组数据与健康对照进行了比较,计算出疾病之间的遗传重叠程度。结果显示,精神分裂症与双相障碍之间的遗传重叠程度为15%,与抑郁症之间为9%,与ASD之间为3%;双相障碍与抑郁之间的遗传重叠程度为10%。

五、毒药还是良药?

**,一种广为人知的**品及***,N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)受体拮抗剂,其抗抑郁功效正在受到重视。从2000年以来,一系列的安慰剂对照研究指出,静脉应用单剂量**可快速对抗抑郁,注射内1小时内即起效,其作用在注射后24小时时达到高峰,并可持续3-5天。然而,这些“粗犷”的研究结果同时受到了质疑,因为对接受安慰剂或亚麻醉剂量**治疗的患者采用盲法几乎不可能。

今年,研究者在一项迄今为止最大规模的研究中验证了**的抗抑郁效果,该研究发表于《美国精神病学杂志》。研究显示,给药后24小时内,**使64%的患者的抑郁症状得到缓解,而在作为活性对照的**组中,这一数字仅为28%。尽管专家也承认,目前称之为抑郁治疗的一大突破为时尚早,但这些研究结果推动了人们在生物学层面对抑郁的认识,以及新型抗抑郁治疗手段的研发。

六、介入精神病学:精神病学新门类?

时代在召唤,精神科医生时刻准备变身介入治疗师。介入精神病学是精神病学的新兴门类,使用大脑**技术改变精神疾病下掩藏的神经通路功能异常。官方尚没有针对这一领域提供正式的训练及认证,而研究者的兴趣仍浓,2013年,他们收获了许多“**”的研究结果。

两种经颅磁**(TMS)设备被批准用于治疗对至少一种抗抑郁药反应欠佳的患者。2013年APA年会提到,TMS可诱导具有统计学及临床意义的应答,有助于难治性抑郁患者急性期症状的缓解,这一效果可持续长达一年。一项发表于《生物精神病学》的、包含27名个体的小型随机对照研究显示,TMS可有效改善精神分裂症患者的认知缺陷。

深部脑**(DBS)同样被研究用于精神科临床,治疗难治性抑郁、强迫症及神经性厌食。今年3月,一项发表于《柳叶刀》的研究首次探讨了DBS在神经性厌食中的应用。研究规模不大,仅纳入了6名受试者,试图探寻显示DBS的安全性。事实上,这一治疗手段不仅安全,而且与基线时相比,其中一半受试者的心境得到了改善,BMI也有所提高。

最后,两项直接**神经的技术同样显示出了潜力。一项发表于《脑**》、包含70名患者的研究显示,迷走神经**在治疗难治性抑郁方面有效,同时可能减少抑郁相关的皮质区代谢改变。APA年会所展示的其他研究显示,三叉神经**或可有效治疗ADHD。

本站所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。

本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们

联系zlzs@120.net,我们将立即进行删除处理

热点图文

-

边缘型人格障碍:哪些药物可以一用?

边缘型人格障碍(BPD)是一种破坏性很强的精神障碍。证据显示,精神科住院部...[详细]

-

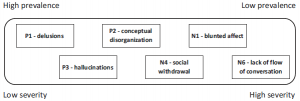

PANSS-6——一种简洁有效的精神分裂症严重度量表

PANSS-30、PANSS-14和PANSS-8 均不具有“可扩展性”;...[详细]