李兰娟院士:肝衰竭与我国人工肝的发展

肝衰竭定义的发展

1970年,特雷(Trey)等首先提出“暴发性肝衰竭”的概念,认为其是一种严重肝损害所致、具有潜在可逆性的综合征。但遗憾的是,凝血酶原时间(PT)等多项与肝衰竭预后密切相关的指标未被纳入此诊断标准中。1996年,国际肝病研究学会提出了新的肝衰竭诊断标准,将急性肝病所致肝衰竭分为“急性肝衰竭”与“亚急性肝衰竭”.

为规范我国肝衰竭诊治,2006年,中华医学会感染病学分会与肝病学分会联合制订了我国第1部《肝衰竭诊治指南》(以下简称《指南》),并于2012年进行了更新。《指南》指出,肝衰竭是多种因素引起的严重肝脏损害,导致其合成、解毒、排泄和生物转化等功能发生严重障碍或失代偿,出现已凝血功能障碍、黄疸、肝性脑病、腹水等为主要表现的一组临床症候群。《指南》根据病理组织学特征和病情发展速度,将肝衰竭分为急性肝衰竭、亚急性肝衰竭、慢加急性(亚急性)肝衰竭及慢性肝衰竭4类。

我国人工肝发展历程

肝衰竭由于病情危重、内科综合治疗病死率高、预后极差,其诊治历来是世界难题。李氏人工肝的出现与发展,为肝衰竭的治疗开辟了新的途径。

人工肝治疗起步期(20世纪70年代末-1986年)随着血液净化技术的发展,传统的血液灌流、血液透析及血液滤过技术得到改善,并于上世纪70年代末开始偶有应用于肝衰竭的治疗,但综合疗效欠佳。

人工肝建立期(1986-1998年)浙江大学李兰娟课题组于1986年开始进行人工肝研究,首次系统地将传统血液净化技术应用于肝衰竭的治疗,并突破出血与灌流器凝固、低血压与心功能负荷过重等技术难点,取得重大进展,研究成果获国家科技进步奖二等奖。

人工肝发展期(1998-2007年)随着研究的深入,人工肝技术得到创新,通过独创性应用小孔径血浆分离器,攻克了球蛋白、生长因子等有益物质丢失的关键问题。

人工肝成熟期(2007年-今)经不断开拓、创新,李氏人工肝的核心诊治技术和个体化治疗策略获重大突破,至今已治疗患者1820例,共计5000余例次,显著降低重型肝炎(肝衰竭)病死率。亚太肝脏研究学会(APASL)认为,人工肝可显著提高肝衰竭患者生存率,已将其纳入《肝衰竭专家共识》。此外,本课题组还创建研制出具有自主知识产权的新型人工肝系统。目前李氏人工肝技术已推广至全国31个省市、300余家医院,重症肝病诊治的系列理论与技术创新获2013年国家科技进步奖一等奖(已通过评审)。

作者 浙江大学医学院第一附属医院传染病诊治国家重点实验室 李兰娟院士

本站所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。

本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们

联系zlzs@120.net,我们将立即进行删除处理

热点图文

-

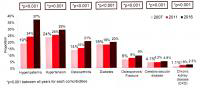

AASLD2018研究进展丨慢乙肝患者治疗期间的肾脏安全管理

在新药取得成功之前,应用口服核苷(酸)类似物(NA)治疗慢性乙型肝炎(简称...[详细]

-

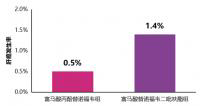

快讯丨TAF治疗4年的肝细胞癌发生率低于TDF

5月17日,在第十届全国疑难及重症肝病大会上,我国香港大学司徒伟基教授交流...[详细]