二甲双胍对肝癌提供了一种新的可能治疗方案

上海交通大学医学院等处的研究人员发表了题为"PrognosticSignificanceofAMPKActivationandTherapeuticEffectsofMetformininHepatocellularCarcinoma"的文章,发现一种药物:二甲双胍对肝癌具有抑制作用,这为肝癌的治疗提供了一种新的可能治疗方案.

这一研究成果以封面的形式发表在10月1日的ClinicalCancerResearch杂志上,这是肿瘤学领域的主要国际期刊,旨在发表肿瘤学研究临床前沿成果.

文章的通讯作者为第二军医大学中国工程院院士王红阳教授,以及邹大进教授,其中王红阳院士长期从事恶性肿瘤的基础与临床研究,对肿瘤发生发展的分子病理机制和细胞信号转导有重要建树.迄今在CancerCell、Nature等有影响的主流期刊发表论文100多篇.

肝细胞癌(HCC)是原发性肝癌的主要类型,也是恶性程度最高的肿瘤之一.作为全世界最常见的一种癌症类型,全球每年有超过50万新患者,严重地危害着人们的身体健康.我国是肝癌高发国家,每年约有11万人死于肝癌,其死亡率在我国十大恶性肿瘤的排名中已从第三位上升到第二位.

此前的研究显示,AMP活化的蛋白激酶(AMPK)这种细胞能量状态的生物感应器,在已知的肿瘤抑制基因的上游和下游发挥作用,但是其磷酸化状态和在人类HCC中的治疗价值仍不清楚.

在这篇文章中,研究人员对273例肝癌患者样品进行了分析,发现肝癌中AMPK的活性降低,并且低水平AMPK活性(p-AMPK水平)与患者预后差相关.而二甲双胍可激活肝癌细胞中的AMPK,抑制细胞增殖,降低其体内成瘤能力.

二甲双胍是双胍类药物的代表药物,其降血糖作用的临床应用已有半个多世纪,在我国,二甲双胍是2型糖尿病的一线治疗药物.而近年来研究表明,二甲双胍除了其降血糖作用外,还具有抑制多种肿瘤细胞增殖的作用,包括乳腺癌、肺癌、前列腺癌、胃癌等.

此外,研究人员还通过进一步分析解析了这一作用的分子机制,即二甲双胍通过激活AMPK发挥抑制NF-KB信号通路活性.之前还有研究也表明,AMPK的异位表达在肝癌细胞中增强了p53的乙酰化和稳定.p53去乙酰化酶SIRT1的Thr-344位点可被AMPK所磷酸化,这造成SIRT1失活,从而促进p53的乙酰化和肝癌细胞的凋亡.

这些研究成果为揭示AMPK在HCC发生发展过程中的关键作用,提出了新的见解,二甲双胍/AMPK活性的抗癌作用也指出了二甲双胍在治疗HCC方面的极大潜力.

本站所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。

本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们

联系zlzs@120.net,我们将立即进行删除处理

热点图文

-

AASLD2018研究进展丨慢乙肝患者治疗期间的肾脏安全管理

在新药取得成功之前,应用口服核苷(酸)类似物(NA)治疗慢性乙型肝炎(简称...[详细]

-

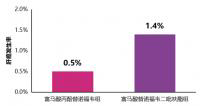

快讯丨TAF治疗4年的肝细胞癌发生率低于TDF

5月17日,在第十届全国疑难及重症肝病大会上,我国香港大学司徒伟基教授交流...[详细]