肝功能的评估和规避出血风险是要务

肝功能不全指某些病因严重损伤肝细胞时,可引起肝脏形态结构破坏并使其分泌、合成、代谢、解毒、免疫等功能严重障碍,出现黄疸、出血倾向、严重感染、肝肾综合征、肝性脑病等临床表现的病理过程或者临床综合征。随着经皮冠状动脉介入治疗(PCI)技术的不断推广和发展,临床也面临着一些合并肝功能不全的病例,如何应对这些病例,是值得心血管介入医生需要思考的问题之一。

肝炎或致动脉粥样硬化

炎症反应在动脉粥样硬化过程中起重要作用。当前,众多学者正在进行广泛研究以筛选出引起炎症反应及维持炎症过程的**物,并陆续有文献从流行病学研究的角度报道了动脉粥样硬化形成的相关致病原。

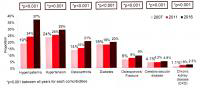

在我国,肝功能损害主要由病毒性肝炎引起。关于肝炎或肝功能不全与动脉粥样硬化发生发展的关系,一些学者进行了流行病学的相关研究。2007年,GiovanniTargher等研究报道了非酒精性脂肪性肝炎、乙型肝炎病毒(HBV)、丙型肝炎病毒(HCV)感染患者的颈动脉斑块发生率。该研究入组60例非酒精性脂肪性肝炎患者、60例乙型肝炎病毒感染患者、35例丙型肝炎病毒感染患者以及60例健康对照者。结果发现,四组患者的颈动脉内中膜增生厚度分别为0.84±0.1mm、0.97±0.1mm、1.09±0.2mm和1.23±0.2mm(P<0.001),且颈动脉斑块在乙型肝炎病毒/丙型肝炎病毒/非酒精性脂肪性肝炎患者中发生率为30%~70%,明显高于对照组(一般人群)。但乙型肝炎病毒或丙型肝炎病毒感染是否增加心血管病的发生率还暂未明确,与心血管病相关性的数据仍然存在较大争议。

肝功能不全患者血运重建治疗策略

临床医生会面临一些合并肝功能不全的需要血运重建的患者,此时应客观评估患者肝功能损害程度,根据患者的肝功能损害程度实施不同血运重建策略。

Child-Pugh分级标准是临床上常用的一种用以对肝硬化患者的肝脏储备功能进行量化评估的分级标准,该标准最早由Child于1964年提出。但在实际临床中,医生往往只关注了患者“肝酶”的变化,而在Child-Pugh分级标准中的指标中并没有“肝酶”。

轻度肝功能不全:宜选金属裸支架

2010年,ChandrasekarPalaniswamy等研究中就肝功能稳定丙型肝炎病毒感染患者置入金属裸支架(BMS)与药物洗脱支架(DES)后的远期主要不良心血管事件发生情况进行评价。该研究回顾了自2002年1月至2008年12月置入BMS或DES的78例丙型肝炎病毒感染患者,其中41例患者置入BMS,37例患者置入DES。随访42个月的结果显示,BMS组患者的主要不良心脏事件(MACE)发生率为22%,DES组为19%,BMS组与DES组的MACE发生率无显著差别。此外,BMS组患者的死亡率为7%,DES组死亡率为5%,两组患者在全因死亡风险方面无显著差异。

目前的研究结果虽然证实在丙型肝炎病毒感染患者中置入BMS或DES对远期预后的影响是相似的。但是从高血压和食管或胃底静脉曲张破裂引起的出血并发症方面考虑,丙型肝炎病毒感染患者选用BMS更合适、安全。

肝硬化患者血运重建无显著获益主要源于心外因素

2011年,AkiraMarui等报道了对332例肝硬化患者行PCI及冠状动脉旁路移植术(CABG)5年随访的回顾性分析结果。

研究入组332例肝硬化患者,233例患者行PCI,58例患者行体外循环CABG,41例患者行非体外CABG,其中PCI组中79%患者置入BMS。结果显示,PCI组与CABG组的生存率无差异,PCI、体外循环CABG及非体外CABG三组间的生存率也无差异。

研究进一步发现,恶性肿瘤是唯一的影响生存率的非心源性预测因子。在一般人群中,行PCI患者的30d、1年及3年生存率分别为99.4%、96.6%及91.6%,行CABG的患者的生存率为98.0%、94.3%和89.3%;而在肝硬化人群中,行PCI患者30d、1年及3年生存率分别为99.6%、99.4%及81.6%,行CABG的患者的生存率为99.0%、92.9%和81.0%。对比同时期一般人群,肝硬化患者行血运重建无明显获益,但主要是非心源性死亡影响肝硬化患者的血运重建后生存率。

警惕终末期肝病患者抗栓治疗的出血风险

以往认为,终末期肝病患者的冠心病发生率远低于普通人群,近年来有许多研究已经证实,终末期肝病患者的冠心病发生率呈上升趋势。据报道,终末期肝病患者的冠心病总发生率已由20%升至28%。

2011年,BabakAzarbal等报道了合并冠心病的16例晚期肝硬化患者进行BMS置入术和球囊成形术的1个月的无心血管事件或出血事件发生率。9例患者拟行肝脏移植术中3例患者在PCI术后50d、55d及136d成功进行了肝脏移植术。所有患者均接受了阿司匹林和氯吡格雷的双重抗栓治疗,且近50%患者存在严重的血小板减少症。随访14个月,1例患者发生***性死亡(非移植组),1例患者行血运重建治疗,2例患者伴有无症状的支架内狭窄。

虽然针对终末期肝病患者的血运重建术已经相对成熟,但血运重建手术在合并肝损害的冠心病患者中的应用仍具有局限性。对于这类患者,应高度警惕PCI治疗后双重抗血小板治疗所带来的出血风险,应谨慎使用抗血小板药物,同时还需注意氯吡格雷或噻氯匹定的肝毒性可能进一步加重肝脏损害。此外,对于支架的选择更需要权衡考虑多重因素,比如BMS的再狭窄率比较高,糖尿病或小血管病变患者应用DES的长期双重抗血小板治疗的出血风险或停药后支架内血栓的风险。

因为肝移植患者在围手术期存在凝血功能障碍、出血风险以及肾功能进一步损害等潜在的风险,所以一些学者认为肝移植术后行血运重建术在理论上较容易且安全。虽然有数例肝脏和冠脉外科同时手术的成功病例,但这仍然是对许多医学中心技术上的很大挑战。

抗栓药物需减量

阿司匹林、氯吡格雷及肝素等抗栓药物禁用于重症肝功不全患者。

肝功能减退时应用抗血小板药物可加重肝脏毒性反应,出血风险显著增加,肝功能不全和肝硬化患者易出现肾脏不良反应。

对于伴有肝功能不全患者,减少抗血小板药物浓度或剂量,仍有可能获得有效的抗血小板效果,但需严密监测。

他汀有望广泛用于终末期肝病患者

失代偿期肝硬化和急性肝功能衰竭仍为他汀治疗的禁忌证。但美国国家脂质协会(NLA)指出,目前没有将代偿期肝硬化列为他汀治疗禁忌证的相关依据。GREACE研究证实,轻度肝功能不全患者接受他汀治疗,肝功能检测指标在研究结束时获得明显改善,而未服用他汀者的肝酶水平进一步升高。

与此同时,肝功能异常且接受他汀治疗者的MACE发生率显著低于肝功能异常但未接受他汀治疗者,相对风险降低68%。

最新数据显示,他汀类药物具有抗免疫排斥反应的作用并且证实了其在肝移植手术的特定作用。

假设认为这一效果可能表现一种加强抗免疫排斥药的作用,或者认为他汀类药物可能直接调节免疫系统。然而,至今为止无明确证据证实,他汀类药物对肝移植后患者存在抗免疫排斥作用。因此,他汀类药物可能会变成对所有终末期肝病和肝移植患者具有指导性意义用药,而不仅仅局限在对非正常低密度脂蛋白胆固醇方面的治疗上。

结语

对于合并肝功功能不全的冠心病患者的介入治疗,术前应联合消化内科、感染科对患者的肝功能损害程度进行评估,以进一步明确判断抗血小板、抗凝治疗风险及患者肝病预后;术中注意尽量减少造影剂用量及放射剂量,酌情选择BMS或DES;术后严密监测血常规、凝血功能及肝功能指标,适时调整抗血小板及调脂策略。

本站所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。

本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们

联系zlzs@120.net,我们将立即进行删除处理