胆汁淤积性瘙痒症的发病机制:老问题、新思路及未来的方向

胆汁淤积性肝病患者的生活质量往往因严重的皮肤瘙痒症而受到影响。瘙痒症可直接或间接通过影响睡眠导致患者产生易疲劳症状及认知障碍。值得注意的是,在肝病相当严重程度的患者中,胆汁淤积性肝病患者瘙痒症的程度完全不同于其他肝病,具体致病机制至今未明。对于胆汁淤积性瘙痒症,目前已有不少治疗方案,在治疗指南中已开始推荐使用结构性干预措施。然而,这些措施是否可以用于临床很大程度上仅依靠经验判断,还远未得到普及。此外,这些措施因有较明显的不良反应而限制了使用。因此,胆汁淤积性皮肤瘙痒症仍然是一项亟需解决的临床难题,治疗方案的改进和完善迫在眉睫。

迄今为止,胆汁淤积性瘙痒症发病机制的研究进展相对缓慢,因此针对发病机制而拟定的治疗方案还有待研发。关于其发病机制有多种学说,其中包括胆汁酸潴留和内源性**类物质增多(在模型中发现分别使用胆汁酸多价螯合剂和**拮抗剂可缓解瘙痒)均可导致瘙痒症的发生。

胆汁淤积性瘙痒症患者的血清中可检测到溶血磷脂酸水平升高,且溶血磷脂酸的升高水平与瘙痒的严重程度密切相关,这是我们在胆汁淤积性瘙痒症发病机制的研究中向前迈出的关键一步。此外,将溶血磷脂酸注入实验小鼠体内可引起其搔抓行为,提示溶血磷脂酸是导致瘙痒的直接原因。溶血磷脂酶D酶化物活化是导致溶血磷脂酸升高的原因,在胆汁淤积性瘙痒症患者血清中也可检测到溶血磷脂酶D酶化物水平升高,且其升高程度同样与瘙痒的严重程度直接相关。溶血磷脂酰胆碱的去胆碱化可导致溶血磷脂酶D酶化物活化。以上发现使我们形成这样的假说:胆汁淤积的生物学效应(机制未明)导致溶血磷脂酶D酶化物水平增高/活化,继而导致溶血磷脂酸水平增高,最终导致瘙痒症发病。该假说提出了一些重要的问题,其中一部分在荷兰阿姆斯特丹大学医疗中心的Kremer等发表在2012年10月Hepatology上的文章中得到了解答。在该研究中设定了许多重要的检测指标,以助于揭示胆汁淤积性瘙痒症的生物学机制,并尝试解答那些至今未知的难题,为胆汁淤积性瘙痒症的治疗开创新方向。

第一个重要发现是:仅在胆汁淤积导致的瘙痒症中发现患者溶血磷脂酶D酶化物水平升高,在其他原因导致的瘙痒症中并不能检测到这一现象。虽然这并不能降低溶血磷脂酸在其他可导致瘙痒症的疾病中的作用(如尿毒症和和亨廷氏病),但这也提示了血清溶血磷脂酶D酶化物水平增高是胆汁淤积的特有现象。

第二个引人注目的发现是:胆汁淤积性瘙痒的患者无论使用何种治疗方案(包括传统的治疗方案,例如胆汁酸螯合剂、利福平和物理干预治疗如分子吸附循环系统MARS和鼻胆管引流,其治疗瘙痒的疗效都与血清溶血磷脂酶D酶化物水平的下降直接相关(例如所有治疗措施能够降低溶血磷脂酶D酶化物的程度就预示了其抗瘙痒的疗效)。这更进一步证明了至少在胆汁淤积的患者中,循环中升高的功能性溶血磷脂酶D酶化物是瘙痒症的直接作用因素。

在治疗胆汁淤积的生物学方案探索中,我们也取得了一些颇有意义的成果。

首先是利福平,作为治疗胆汁淤积性瘙痒症的二线用药广为人知,但在体内可显著降低溶血磷脂酶D酶化物水平的具体作用机制至今未知,在细胞学实验中发现,利福平可通过激活孕烷X受体(PXR)降低溶血磷脂酶D酶化物水平。因此,利福平可通过PXR下调溶血磷脂酶D酶化物转录从而实现其治疗瘙痒症的目的。该发现首次合理地解释了利福平良好临床疗效的作用机制。

第二项引人注目的发现是,无论哪种物理治疗方案(通过MARS或鼻胆管引流降低血清中溶血磷脂酶D酶化物水平从而治疗瘙痒症),在引流液中(鼻胆管中引流出的胆汁或MARS中的引流液)都不含有溶血磷脂酶D酶化物蛋白或活性物质,也就是说溶血磷脂酶D酶化物作用减弱及因此而缓解的瘙痒症并不能简单地解释为是由于引流清除了血清中溶血磷脂酶D酶化物含量。由此可以看出,这两种物理干预治疗方案都清除了胆汁淤积中的某种因子,这种因子可以通过增加溶血磷脂酶D酶化物基因的转录而引起酶含量和活性的增高。这项研究提示,虽然大量证据表明由溶血磷脂酶D酶化物产生的溶血磷脂酸在胆汁淤积性瘙痒症中占主导地位,但该通路的上游作用因素仍需进一步研究。

这项研究对于仍被胆汁淤积性瘙痒症困扰或对目前有限治疗不敏感的大多数胆汁淤积性肝病患者而言有何意义呢?最重要的一点是,该研究明确了瘙痒症产生的最终共同通路,为针对发病机制以拟定新的治疗方案提供机会,从而达到优化治疗效果的目的。溶血磷脂酶D酶化物和溶血磷脂酸都是进一步研究的靶点。明确溶血磷脂酶D酶化物的功能、调控机制,及其在瘙痒症中产生溶血磷脂酸的作用机制,可使我们优化治疗方案,增加利福平的有效成分同时控制其不良反应提升疗效。此外,溶血磷脂酶D酶化物在瘙痒症中的重要作用为我们提供了一项客观的生物学指标,可用于评估早期治疗效果,并可用于将胆汁淤积性瘙痒与其他可引起瘙痒症的疾病相鉴别(如胆汁淤积性瘙痒和皮肤病引起的瘙痒相鉴别)。综合考虑引起胆汁淤积性瘙痒的各种因素,可以认为针对溶血磷脂酶D酶化物和溶血磷脂酸的生物学功能的研究是优化治疗方案的重要方向。

虽然已明确溶血磷脂酶D酶化物通路为胆汁淤积性瘙痒症的关键作用因素,并为治疗方案的完善提供了很好的契机,但仍有一些重要的问题需得到解决。

在一些非胆汁淤积性的炎症性疾病及不以瘙痒症为特点的疾病中也可检测到溶血磷脂酶D酶化物水平升高,由此提示溶血磷脂酶D酶化物水平升高与胆汁淤积性瘙痒症并非简单的因果关系,辅助因子在该过程中必定发挥了重要的作用。

另一问题是,胆汁淤积时溶血磷脂酶D酶化物的细胞来源。大部分研究认为溶血磷脂酶D酶化物是由于潴留的疏水性胆汁酸直接**胆管上皮细胞或肝细胞产生。但目前有研究认为,有第三种未知的上游细胞参与了溶血磷脂酶D酶化物的产生,这种细胞可从MARS循环或鼻胆管中引流物中分离出来。

在Beuers等的研究中未提及的最后一个问题,但也可能是最重要的问题,即溶血磷脂酶D酶化物升高的起始生物学原因。溶血磷脂酶D酶化物与细胞生存率相关,溶血磷脂酸在细胞甚至是癌细胞增殖中具有重要作用。目前已知胆管上皮细胞的生物学功能较为复杂,胆汁淤积性疾病中必然伴随胆管上皮细胞减少。与单纯损伤机制(如免疫反应、中毒或诱导凋亡)导致的不可逆性胆管上皮细胞减少不同,该过程是机体通过细胞增殖维持自身稳态的过程,损伤或外界**可促进机体进行上皮细胞再生。胆汁淤积性疾病中可发现上皮细胞老化表明只有当发生胆管缺失,细胞再生能力耗竭才会出现这种适应性反应消失,而出现胆汁淤积的生物学效应。因此胆汁淤积时溶血磷脂酶D酶化物升高是机体维持自身稳态的一种反应。简而言之,溶血磷脂酶D酶化物升高可能提示了机体通过提高细胞增殖能力减轻胆管上皮细胞损伤。虽然这只是假说,其重要性在于提示研究者以减轻瘙痒症为目的而调控溶血磷脂酶D酶化物功能可能会限制机体对胆汁淤积的自身反应,也就意味着直接针对溶血磷脂酶D酶化物的治疗措施虽然可以缓解胆汁淤积性瘙痒症但要以加重胆汁淤积为代价。只有我们完全明白溶血磷脂酶D酶化物在细胞再生功能中的作用及该过程在疾病发展中的重要性,这一问题才能够得到解决。

作者 上海交通大学附属第一人民医院消化科 李郑红 陆伦根

本站所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。

本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们

联系zlzs@120.net,我们将立即进行删除处理

热点图文

-

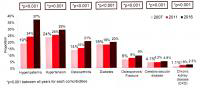

AASLD2018研究进展丨慢乙肝患者治疗期间的肾脏安全管理

在新药取得成功之前,应用口服核苷(酸)类似物(NA)治疗慢性乙型肝炎(简称...[详细]

-

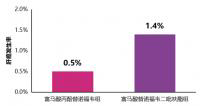

快讯丨TAF治疗4年的肝细胞癌发生率低于TDF

5月17日,在第十届全国疑难及重症肝病大会上,我国香港大学司徒伟基教授交流...[详细]