注意缺陷/多动障碍(ADHD)要慎重诊断

注意缺陷与多动障碍(ADHD),又称多动症,主要特征是与发育水平不一致的明显的注意力不集中和注意持续时间短暂,活动过度和冲动。患有多动障碍的孩子通常做事轻率,容易出意外。ADHD发病率与日俱增,尤其是男孩,这一状况引发了父母及医疗从业者的极大关注。在儿科医生Gregory Lawton的博客中,临床医师和护士讨论了这一紧迫的问题。

Lawton医生首先与大家分享了他对于ADHD问题的担忧:

“如果我们没有过度诊断ADHD,那会怎样?如果我们的社会在思考、行动、***、奖励及衡量方面真的出了问题,那会怎样?如果每个小孩手中的iPad都成了祸害,那会怎样?先行的系统几乎是在鼓励诊断及治疗ADHD,几乎没有经济或健康相关的考虑阻止人们这样去做。”

过度诊断还是真有其“势”?

一名来自俄亥俄州的护士立场很强烈:

“ADHD正在被过度诊断,很多所谓的ADHD不过是‘熊孩子综合征’(brat syndrome)。他们通常有这样的父母:多年来始终工作不力,一直捱到孩子的行为变得烦人,或出现具有伤害性的躯体攻击行为。”

另一位护士表示同意,并补充道:

“除了单纯的药物治疗以外,我们也需要评估整个家庭结构,并教育父母怎样去应对他们的孩子。”

一位儿科医生打了一个比方:

“注意能力/活动水平就像身高的钟形曲线:有特别高的人,也就是能长时间**并保持注意的孩子,也有比较矮的,也就是难以**或保持注意的孩子,大部分人介于两者之间。问题是,谁来评判到底多矮才算不正常?也许内分泌科医生会使用3%这样的临界值来定义。然而,ADHD患儿数量连年增加,难道20%的学龄期男孩都得了一种叫ADHD的疾病了吗?显然不至于。”

另一位儿科医生则提到了跨文化的议题:

“我曾经诊断过日本及印度孩子,这些所谓的ADHD患儿安安静静地坐在最开始的地方,在被询问之前闭口不语;我也诊断过美国的孩子,他们似乎想把我的办公室拆掉,表现得像个药物所致躁狂的患者……欧洲小孩的教室里秩序井然,而在我孩子的学校里则完全是混乱状态……出生之后的养育过程更值得关注,而非药物。”

关于广泛标签化背后的危险:

“我所见过的许多学龄期男孩都精力充沛,并且不是所有小孩都爱学习……难道这就意味着他们的大脑有问题吗?我见过太多聪明的小孩服用**,然而是诸如焦虑的严重副作用,然后是SSRIs……我深知我们身处资本主义社会,但我们对于挣快钱的渴望未免太过了一些。”

患者家属的因素也被摆上了台面:

“许多母亲希望让自己的孩子被诊断得重一些,这样一来或许会有经济方面的获益。”

一位执业护士则认为,医疗人员的行为更值得深思:

“相比于设立小课堂,安排更多的玩耍时间,以及添置种种教室设备,药物治疗省事得多。我们并没有将孩子们的活力保持在临界范围内,并**他们在学校和家里应如何表现,而是直接用药,我认为这是一种伤害。”

我们正在用药物毒害健康儿童吗?

一位儿科医生结合工作以外的经历谈到:

“作为一名注意缺陷(ADD)及Asperger综合征患儿的母亲,我认可这样的观点,即我们的社会在一定程度上制造了疾病的流行。50年、100年甚至1000年前,这些孩子在哪里?他们都在户外,忙着做自己的事情。他们生活在一个允许他们发展技能的社会中,而他们的行为很大程度上被容忍了。反观现代社会,你需要老老实实地坐着,并且保持安静。”

一位护士同意上述观点,并建议区别对待不同的状况:

“我们需要区分因为脑器质性损伤而造成的ADHD,以及由于‘聪明过头’而造成的ADHD.在前一类患儿中,我们有必要使用药物控制症状,因为这样有助于改善其功能;然而,我质疑针对后一类患儿不加选择地进行药物治疗……存在ADHD症状的人很容易走神,但这也意味着他们观察的范围更广,更有创造力。我们真的想用药物让所有人都一样无聊乏味吗?”

最后,一位儿科医生指出,我们或许正在失去一些伟大的头脑:

“如果爱因斯坦和乔布斯生在这个年代,我能确定的是,他们也要被扣上某个帽子,然后开始服药,他们的天才也会离我们渐行渐远。”

对于注意缺陷与多动障碍(ADHD),要慎重诊断,过度的诊断,也许天才就真的就不会在出现了。

本站所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。

本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们

联系zlzs@120.net,我们将立即进行删除处理

热点图文

-

边缘型人格障碍:哪些药物可以一用?

边缘型人格障碍(BPD)是一种破坏性很强的精神障碍。证据显示,精神科住院部...[详细]

-

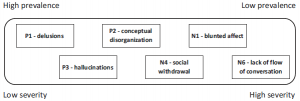

PANSS-6——一种简洁有效的精神分裂症严重度量表

PANSS-30、PANSS-14和PANSS-8 均不具有“可扩展性”;...[详细]