双相障碍与脑白质完整性异常

在一项发表于11月1日《美国精神病学杂志》的研究中,研究者在双相障碍患者中检测到大脑白质完整性的下降,而这些患者的未患病的兄弟姐妹也存在这一异常。

该研究由来自耶鲁大学的Emma Sprooten及其同事所开展,共招募了64名双相障碍患者及46名对照。通过使用弥散张量成像(DTI),研究人员发现,在校正年龄及性别后,双相障碍患者全白质骨架的完整性显著下降,这一改变与病程及精神病性症状终生维度量表(Lifetime Dimensions of Psychotic Symptoms ,LDPS)得分相关,提示该异常与疾病病理直接相关。

研究团队同样检视了边缘与额颞叶连接、丘脑带及胼胝体中的特异性脑区,发现患者在其中多数部位存在白质完整性的下降。

与对照相比,受试患者的60名亲兄弟姐妹(full siblings)同样存在脑白质完整性的下降,但这种差异相对较小,且局限于胼胝体压部、丘脑后辐射及左上纵束。

“综合来看,研究提示白质完整性下降在双相障碍的病理过程中扮演了重要角色,这一现象是该病的一种内表型,”研究者指出,“上述结果可反应血缘关系所影响的确切部位,暗示其他脑区各向异性(FA)分数的下降是由疾病所导致的。”

但他们同时指出:“尽管我们的研究发现,遗传因素对FA的影响局限在某些特殊的纤维束中,我们尚不能确定被白质骨架微分灵敏度(DS)所掩盖的更加宏观的效应。”

不管怎样,兄弟姐妹间白质完整性的高度相关,以及患者的健康手足中所存在的白质完整性的下降,促使研究者提出了如下的假设:“一组共同的基因与白质完整性异常及双相障碍风险有关。”

研究者补充道,脑白质完整性的变化是风险基因引发双相障碍症状的一条通路。“如果事实确实如此,在分子及细胞层面研究白质完整性或许能为我们提供新的视角,使我们了解风险基因的下游生物通路及作用机制,最终可能指引我们找到双相药物治疗的新靶点。”

本站所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。

本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们

联系zlzs@120.net,我们将立即进行删除处理

热点图文

-

边缘型人格障碍:哪些药物可以一用?

边缘型人格障碍(BPD)是一种破坏性很强的精神障碍。证据显示,精神科住院部...[详细]

-

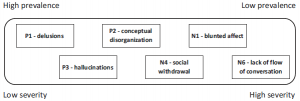

PANSS-6——一种简洁有效的精神分裂症严重度量表

PANSS-30、PANSS-14和PANSS-8 均不具有“可扩展性”;...[详细]