女性心律失常的特点与分析(2)

4.女性心律失常的特点

4.1 不适宜性窦性心动过速:

1939年Codvelle首次报道,这种心动过速90%发生于年轻女性(特别是医务工作者),有一定的家族遗传倾向。表现为轻微活动时心律不适宜地增 加,发作具有间发性、持续性、无休止性等特点。24小时平均心律>90bpm,清醒状态下心律在100bpm以上,有温醒现象(warming- up)。β受体阻滞剂、钙拮抗剂治疗效果差,导管消融可以根治。

4.2 阵发性室上性心动过速:

是常见的特发性心律失常,主要包括旁路参与的房室折返性心动过速(AVRT)、房室结双径路引发的房室结折返性心动过速(AVNRT)以及房性心动过速(AT)。

流行病学研究表明,阵发性室上性心动过速发作具有性别和年龄的差异。房室结折返性心动过速在女性较男性多见,Rodríguez等回顾性分析了623例阵 发性室上性心动过速病例,发现房室结折返性心动过速(AVNRT)的发生率男女之比为1:2,其根本原因可能与女性慢径路的不应期短有关。在该项研究 中,80%患者在40岁以前发病,这也能与此阶段女性激素水平较高有关。而预激综合征时的房室折返性心动过速、房颤甚至颤都以男性更多见。房速发生的 性别差异尚未见明确报道。

室上性心动过速的发生频率与月经周期相关。Myerburg等研究表明,在月经周期的黄体期(经前期)室上性心动过速发生频率较高,持续时间长。此时期雌 激素处于低水平、孕激素增加。此时,不仅使慢径路的不应期发生改变,交感神经兴奋易兴奋,室性早搏的发生率也增加。另外,在黄体期,射频消融术中室上性心 动过速诱发的成功率也高。尽管如此,室上性心动过速射频消融的成功率、并发症及复发率男女无差异。

妇女在月经中期雌激素水平较高或接受雌激素替代治疗时,由于雌激素有钙阻滞剂的特性,可使室上性心动过速发作减少或电生理检查时不易诱发。

4.3 心房颤动:

4.3.1 发生率男女相近:不论男性女性,40岁以后房颤发生率均增加,65岁以后房颤发生率明显增加,在各年龄段男性房颤发生率均高于女性,但由于75岁以上女性 人数多于男性,因而房颤总体发生率,女性占到50%-55%。女性绝经期前极少发生房颤,65岁之后房颤发生率明显增高,推测雌二醇可能有抗房性心律失常 作用。一些基础研究发现,雌激素介导的抗凋亡过程可增强阻断血管紧张素受体的作用,可预防房颤。

4.3.2 临床过程女性复杂:女性房颤发生率虽然没有男性高,但其临床过程常常较复杂,主要表现为:(1)房颤发作时心律比男性更快:10次/分左右;(2)持续时 间更长(>24小时):与年龄无关;(3)复发率高;(4)血栓栓塞事件多:Framingham研究显示女性患者房颤是中风和心血管死亡的一个非 常重要的危险因子。加拿大房颤注册研究显示:女性房颤患者生活质量显著低于男性。

4.3.3 抗凝治疗女性获益大:性别与房颤的临床疗效具有一定的相关性,房颤的女性患者从抗凝治疗中获得的益处远高于男性。但从加拿大房颤注册研究中可以看到,女性 房颤患者接受华法林治疗率低于男性,这可能与女性患者依从性低,医生考虑女性易发生出血性卒中用要慎重等因素有关。另外,欧洲心脏调查发现,女性患者房颤 治疗选择较男性保守,男性房颤患者较女性更容易接受电复律治疗。

4.3.4 房颤导管消融的临床疗效无明显性别差异。

4.4 心脏性猝死:

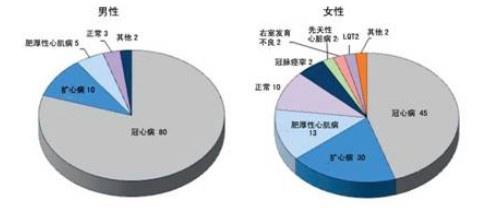

美国年猝死率超过30万,Framingham研究发现,不论男女,心脏性猝死的发生率随着年龄的增长而增加,但女性的心脏性猝死发生率仅为男性的一半。除此之外,男女心脏性猝死的病因也有差别(图1)。

图1.导致心脏性猝死的病因男女有差别

4.4.1 冠心病:心脏性猝死的主要病因为冠心病,而冠心病的男性发病率高于男性(男:女比例为4:1),因而死于冠心病的男性多于女性。Framingham研究 显示,37%的女性猝死患者死因是冠心病,而男性则高达56%。达拉斯的一项人群院外猝死分析显示:女性猝死更多见为心脏停搏,而男性猝死更多因室速/室 颤。

4.4.2 心力衰竭:慢性充血性心力衰竭死亡的主要形式为心脏性猝死,心衰患者的猝死率高于正常人群5-6倍。但是,波士顿的355例猝死生还者的回顾性分析发现,LVEF<40%是男性心衰患者猝死的独立危险因素,但在女性心衰患者中却不是。

4.4.3 获得性TdP:主要原因与多种原因导致的获得性QT间期延长(包括药物、电解质紊乱等)有关,而获得性QT间期延长的发生率女性高于男性,其主要的原因可能与女特性激素影响了复极电流导致的复极储备功能不良有关。

4.4.4遗传性心律失常:导致心脏性猝死的遗传性心律失常最常见于长、短QT综合征、Brugada综合征、儿茶酚胺敏感性多形性室速以及致心律失常性 右室心肌病。LQT-1男性心脏事件(晕厥、心跳骤停、猝死)高于女性,LQT-2成人女性较男性具有更高的心脏事件危险性,但在15岁以前长QT综合征 患者中男性猝死率高于女性。青春期后,男性的QTc显著缩短,但女性会发生随着生理周期的变化而变化的过程,就会出现雌激素水平高时,QT间期延长,反之 缩短。Brugada综合征则以男性受累率明显高于女性(8:1)。而不明致病基因的儿茶酚胺敏感性室速患者女性死亡率高。

5.女性特殊时期的心律失常

5.1 妊娠期心律失常

确切发生率不明确,其中室上性心动过速(SVT)最常见,在妊娠期间预激综合征的危险性增加。除此,窦性心动过速多见,室性心动过速有所增加,50%的孕妇发生或非持续性室速,多为首次发作,但在无器质性心脏病女性,临床风险,且房颤/房扑少见。

5.2 产后心律失常

这一时期雌激素与孕激素的水平均较高,心脏对儿茶酚胺的敏感性也增加,加之产妇劳累、焦虑,心律失常事件显著增加。

5.3 月经周期心律失常

与月经周期变化最相关的心律失常首推室上性心动过速。Rosano发现月经周期第7天,雌激素水平最高点,发作次数最少;第28天黄体期,心动过速发作次数最多、持续时间最长。另有心脏电生理研究发现在高雌激素水平时,电生理检查不易诱发室上速。

5.4 绝经期心律失常

最易发生的心律失常是房颤,并且具有一定的特征:(1)无明确病因多见;(2)更无时间规律性;(3)房颤持续时间明显长于男性;(4)发作次数(每周大于2次)女性少于男性。

综上所述,在男性和女性人群中天然存在着一定的电生理特性的差异,因而其心律失常特征必会有所不同,充分认识到女性心脏电生理的特殊性和心律失常的特征,对于提高对女性患者心律失常的防止水平具有极大地意义,同时也有助于对女性人群健康的促进。

(北京大学人民医院 张萍)

- 1

- 2

本站所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。

本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们

联系zlzs@120.net,我们将立即进行删除处理

热点图文

-

多参数MRI在前列腺癌精准诊断应用思考

随着前列腺癌发病率的逐年上升,精准诊断与分层治疗成为改善患者预后的关键。多...[详细]

-

带状疱疹神经疼痛的临床诊疗

综合治疗的必要性带状疱疹神经痛的治疗需要多模式、多学科的综合治疗策略。结合...[详细]