专家视点:布-加综合征疑难病例的介入治疗

随着介入放射学诊疗技术的不断提高,介入治疗已经成为布-加综合征( Budd-Chiari syndrome,BCS )首选的治疗方法。由于BCS存在着不同类型(肝静脉型、下腔静脉型及混合型),且同一类型的病变程度也可能不同,因此在介入治疗时的难易程度同样存在着较大的差异。疑难BCS病例在介入治疗的过程中不仅难度大、开通的成功率低,而且术中发生出血(胸、腹腔出血,心包填塞)等并发症的风险高。自1989年以来,作者使用介入技术已累计治疗BCS患者近2000例,现将一些疑难病例的治疗经验与体会和同道们分享,目的在于使BCS的治疗方案更加合理、安全,进一步提高BCS的介入治疗成功率,降低并发症(特别是严重并发症)的发生率。

1. 充分利用现代影像技术,术前全面评估肝脏引流静脉的通畅情况

现代医学影像技术如超声、CT及磁共振( MR) 能充分评估肝静脉( 包括副肝静脉)及下腔静脉的病变情况。超声检查因其无创、方便可作为首选,但其在图像后处理方面不如CT和磁共振成像( MRI ),因此,CT或MRI 检查被建议作为BCS的必备补充检查。本院影像科通过对 35例BCS患者高场强MRI 和 CT的对照分析发现,MR增强更利于BCS病变的显示和诊断,Wang等报道了行磁共振血管造影( MRA)检查的133例 BCS患者能较好地显示肝静脉、下腔静脉管腔狭窄、充盈缺损及侧枝血管,此外,MR还能通过成像信号情况判断急慢性期BCS,对其病理生理学诊断提供一定价值。当然,对于既往下腔静脉支架植入的BCS患者, 可行C T血管造影( CTA) 检查避免伪影。因此推荐优选 MR技术,特别是高场强( 1.5T以上)的M R,以充分显现肝静脉及下腔静脉的阻塞情况,为BCS的明确诊断提供直观、可靠的影像学资料。特别要强调的是MR对BCS患者的检查应常规加行 MRA以减少混杂因素( 如肝实质、胆道等) 对图像质量的影响而影响疾病诊断。在观察图像时不仅要观察下腔静脉及肝静脉的通畅情况,还应注意副肝静脉的通畅情况,为整体治疗方案的制订提供有力证据。

2. 疑难BCS病例的介入开通治疗

2.1 肝静脉阻塞性BCS 肝静脉阻塞性BCS不仅是BCS介入治疗的难点,也是BCS介入治疗的重点。与下腔静脉阻塞性BCS相比,肝静脉阻塞性BCS的临床表现更重,对患者的危害更大,患者的预后更差。因此,在BCS行介入治疗时应首先观察肝静脉是否通畅,只有在肝静脉通畅的情况下开通阻塞的下腔静脉才对缓解甚至消除门静脉高压是有效的。如果肝静脉(副肝静脉)阻塞,仅开通阻塞的下腔静脉没有从根本上治疗BCS.与开通阻塞的下腔静脉相比,开通阻塞的肝静脉常常是比较困难的,原因在于阻塞肝静脉的开口距离右心房太近,开通的风险较大。

选择被开通的阻塞肝静脉( 副肝静脉) 的基本原则是“开通容易且有效”.开通容易是相对的,BCS患者阻塞的肝静脉可能是多支肝静脉阻塞,但各支阻塞肝静脉的阻塞程度各不相同,可为膜性阻塞、阶段性阻塞或广泛阻塞,相比较而言,膜性阻塞性病变开通较为容易;开通有效包括即刻疗效及远期疗效较好,要求被选择开通的肝静脉要有一定的直径( > 7 mm),同时与其他闭塞的肝静脉之间存在广泛的交通血管,此阻塞的肝静脉开通后才能完全代偿整个肝脏的血液回流。当然,膜性阻塞开通后的远期效果要比阶段性阻塞的好。

值得注意的是,副肝静脉在BCS的介入治疗中起到重要的作用,副肝静脉在正常人中具有很高的发生率,张彦等报道副肝静脉的发生率达63%,通畅而粗大的副肝静脉的存在可以完全代偿肝脏的血液回流而不必强行开通阻塞的上组肝静脉( 肝左、中、右静脉),使BCS的介入治疗方案得以简化。在临床工作中作者也发现,原本发育小的副肝静脉在上组肝静脉病变阻塞过程中,由于不受病变的累及而成为肝脏血液回流的途径,甚至是唯一途径而逐渐代偿增粗,但是其开口由于受到下腔静脉壁的束缚不能相应地代偿扩张表现为狭窄,而且是膜性狭窄,行此代偿的副肝静脉球囊扩张治疗不仅比开通上组阻塞的肝静脉简单,而且疗效确切,是一条有效的介入治疗途径。李天晓等报道了101例肝静脉阻塞性BCS行开通治疗的技术成功率为91.1%,其中因找不到一个直径 >6 mm的肝静脉和副肝静脉而无法开通的有4例,13例行副肝静脉成行效果满意,肝静脉开通后2年有效率达76.5%,与作者的总结基本一致。

2.2 下腔静脉长段闭塞性BCS 下腔静脉长段闭塞是BCS介入治疗的又一难点,闭塞长度可以从几厘米至10 cm以上,长段的闭塞增加了介入开通的难度及腹腔出血的风险。作者在治疗过程中发现长段闭塞的下腔静脉闭塞的两端较硬,超滑导丝难以通过,采用破膜钢针先将两端分别推进突破闭塞的两端,然后用超滑导丝探查,多可贯穿闭塞的下腔静脉段而又能保证开通途径在闭塞的血管腔内,提高了治疗的安全性,采用正侧位透视观察,可有效防止开通途径偏离下腔静脉原有通道。周为民等报道了45例阶段闭塞性BCS采用上述方法开通治疗,并结合三维数字减影血管造影(3D-DSA)技术取得了良好的效果,仅1例发生并发症。

2.3 下腔静脉闭塞合并血栓形成 下腔静脉阻塞合并血栓形成是BCS介入治疗的难点之一,曾被列为介入治疗的禁忌证,原因在于介入治疗具有发生血栓脱落而导致肺动脉栓塞的潜在危险。由于静脉受阻,血流缓慢,在一些血管形成涡流,甚至在一些血管血流方向与正常血流方向完全相反,易于形成血栓。既往作者的研究发现,下腔静脉阻塞合并血栓形成的发生率为11%( 56/500),文献报道为10%——12%.

血栓可分为新鲜血栓和陈旧血栓两种,前者极易发生脱落,而后者较难。血管造影较难识别新鲜血栓和陈旧血栓,两者皆表现为管腔内的充盈缺损,无特异性。而超声检查价值较大,新鲜血栓超声表现为管腔内的低回声影,彩色图谱示管腔内的充盈缺损;陈旧血栓表现为管腔内的高回声影,不全机化血栓表现为管腔内的混合回声影。因此,在介入治疗前行超声检查识别新鲜血栓和陈旧血栓具有重要意义。

陈旧血栓的介入治疗:对于陈旧血栓不必担心阻塞段血管开通后血栓脱落的风险,可直接将阻塞段开通,如开通后血管恢复通畅,血拴在术后的抗凝过程中逐渐溶解。如血栓体积较大,开通阻塞段血管后管腔仍然不通畅,可放入支架压迫血栓并扩大管腔使之血流恢复通畅。新鲜及混合性血栓的介入治疗:对于下腔静脉合并新鲜血栓及混合性血栓最简单的方法是溶栓治疗,采用导管接触性溶栓治疗疗效确切,待血栓溶解后再将阻塞段血管开通。但保留接触性导管溶栓治疗存在治疗时间延长、治疗费用增加及有发生出血性并发症的风险等缺点,目前作者采用血栓旋切抽吸装置将血栓从血管壁剥离搅碎并从导管抽出,可一次性将血栓完全取出,最终将阻塞段血管开通,是一种快捷有效的治疗下腔静脉阻塞合并血栓形成的方法。芮清峰等采用抗凝溶栓、支架植入及外科手术等综合疗法在对BCS合并下腔静脉血栓治疗中取得了良好的疗效。

2.4 下腔静脉闭塞近心端盲端缺如或很短 下腔静脉闭塞近心端盲端缺如或很短之所以被列为BCS介入治疗的疑难类型,是因为此类病例在介入开通术中具有较高的发生心包填塞的风险,因此术中应格外谨慎。如选择从颈静脉途径开通,应用0.035inch导丝软头探查阻塞的下腔静脉近心端,寻找闭塞的潜在下腔静脉间隙,将4F导管沿导丝插入此潜在间隙并远离右心房5 mm以上,进一步推进导丝,如导丝能通过阻塞的下腔静脉段,则可采用球囊扩张及支架植入治疗;如导丝不能通过,则换入破膜钢针进一步开通多可成功。如选择经股静脉途径开通,则在下腔静脉阻塞的近心端用猪尾巴导管标记下,先用破膜钢针探查闭塞段之潜在腔隙,并将4F导管推进,然后再用0. 035inch导丝软头探查并通过阻塞段血管,最终行球囊扩张及支架植入治疗。此方法介入治疗下腔静脉闭塞近心端盲端缺如或很短的病例 具有较高的成功率,同时并发症发生率较低。

2.5 广泛肝静脉闭塞性BCS 肝静脉广泛阻塞性BCS由于没有肝静脉可选择开通,因此不适合采用肝静脉的血管成形术,但可采用经下腔静脉的改良经颈静脉肝内门体分流术( TIPS )治疗,对缓解门静脉高压的症状及体征,延长患者的生存时间是有效的。改良TIPS治疗的难度要比正常的TIPS治疗大,因为肝静脉广泛阻塞性BCS患者的肝脏的尾状叶常常代偿增大, 从下腔静脉到门脉分叉的分流通道较长,有时超过10 cm,因此,建立TIPS通道的难度及风险大。术前予以增强CT或MR检查可了解要建立的TIPS通道的距离及走向,术中采用正侧位透视观察,有助于提高成功率,单鸿等和吴性江等对此种类型BCS 作了详细的报道和研究。

2.6 下腔静脉支架放置后阻塞肝静脉的开通治疗 下腔静脉支架放置后肝静脉阻塞的病例约 95%以上是下腔静脉支架放置前就存在肝静脉阻塞,仅仅不到5%是支架放置后导致肝静脉开口覆盖继发血栓性静脉炎引起肝静脉开口阻塞,因此在下腔静脉支架置人前应尽量了解肝静脉是否通畅,在肝静脉不通畅或未探明其是否通畅之前应避免在下腔静脉内放置支架。

肝静脉通畅时在下腔静脉内放置支架后应采用充分而足够的抗凝治疗。放置的下腔静脉支架通常应选择“z”型支架,因为与网织或激光雕刻支架相比,“z”型支架的网孔要比网织或激光雕刻支架的大,故对肝静脉开口的影响较小。

下腔静脉支架放置后阻塞肝静脉的开通治疗的难度要比未放置下腔静脉支架的大,因为支架妨碍了肝静脉开口的探查,即使探查到肝静脉开口,进一步的球囊扩张往往很难将球囊充分打开,甚至在球囊扩张过程中导致球囊破裂。如果经下腔静脉途径治疗不成功,可采用经皮经肝穿刺肝静脉行阻塞肝静脉的开通治疗,多可获得成功。经下腔静脉支架对闭塞的肝静脉开通治疗近期疗效肯定,但远期疗效有待进一步观察。

因此,本文指出:对于下腔静脉造影表现为肝后段下腔静脉长段狭窄的患者,应探查肝静脉的通畅情况,在肝静脉探查不清或在肝静脉阻塞未开通的情况下,不应在肝后段下腔静脉内放置支架治疗。因为在下腔静脉内放置支架治疗后不仅不能使肝静脉阻塞的临床症状得以缓解,反且给肝静脉的进一步开通带来困难。

总之,术前先进的影像学检查可以充分了解BCS血管阻塞的类型,为介入治疗提供直观的依据。采用正确的治疗方法有助于提高疑难 BCS 病例介入治疗的成功率,减少并发症的发生,提高BCS介入治疗的整体水平。

(作者 徐州医学院附属医院介入放射科 徐浩)

本站所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。

本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们

联系zlzs@120.net,我们将立即进行删除处理

热点图文

-

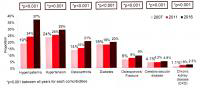

AASLD2018研究进展丨慢乙肝患者治疗期间的肾脏安全管理

在新药取得成功之前,应用口服核苷(酸)类似物(NA)治疗慢性乙型肝炎(简称...[详细]

-

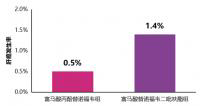

快讯丨TAF治疗4年的肝细胞癌发生率低于TDF

5月17日,在第十届全国疑难及重症肝病大会上,我国香港大学司徒伟基教授交流...[详细]