Am J Psychiatry:抗抑郁药肝毒性被低估

一项于12月20日在线发表于《美国精神病学杂志》的研究显示,所有抗抑郁药均可能造成药物性肝损害,即便是在推荐剂量;另外,某些人群较其他人更易感。

“既往文献中,抗抑郁药的肝毒性被低估了。”研究者之一、法国比塞特尔公共援助医院Gabriel Perlemuter博士指出。

在某些病例中,药物所致肝损害是不可逆的。鉴于目前尚无针对药物所致肝损害的预防方法,研究者指出:“早期发现和及时治疗可谓至关重要。”

不可预测

研究者回顾了来自158项研究报告的临床数据,其中包括88例个案报告、38例原创性研究以及32篇综述。

研究者通过计算得出,在服用抗抑郁药的患者中,有0.5%-3%出现无症状的血清ALT(谷丙转氨酶)轻度升高。

在大多数病例中,肝损害为“特发及不可预测的,且通常与药物剂量无关。”肝损害可能出现在服药开始后数天至6个月之间。

所有抗抑郁药均具有肝毒性,尤其是对于老年人及服用多种药物的患者。然而,现有证据尚不足以形成有关抗抑郁药相关肝损害的发生率及严重程度的严谨结论。

基于对证据的回顾,造成肝损害风险最高的是单胺氧化酶抑制剂(MAOI),三环/四环类抗抑郁药、萘法唑酮、安非他酮、度洛西汀及阿戈美拉汀。风险相对较小的抗抑郁药则包括西酞普兰、艾司西酞普兰、帕罗西汀和氟伏沙明。

危及生命的药物性肝损害曾见于以下药物:MAOI、三环/四环类抗抑郁药、文拉法辛、度洛西汀、舍曲林、安非他酮、萘法唑酮、曲唑酮及阿戈美拉汀。

尽管尚未明确阐明剂量-效应关系,研究者建议,最好使用最小有效剂量以降低相关风险。

谨慎使用

Perlemuter及其同事指出,具有较高肝损害风险的药物在应用于以下群体时应格外小心:老年人、服用多种药物者、酒精滥用、物质非法使用、慢性肝病患者。“在治疗前进行系统筛查,治疗过程中定期检查肝酶或许有用。”

告知患者可能出现的肝功能异常也很重要。医师应鼓励患者报告可能与肝脏问题相关的任何临床症状,当出现黄疸时应停止治疗。研究者建议,出现可疑肝损害时应“立即停药”.

本站所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。

本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们

联系zlzs@120.net,我们将立即进行删除处理

热点图文

-

边缘型人格障碍:哪些药物可以一用?

边缘型人格障碍(BPD)是一种破坏性很强的精神障碍。证据显示,精神科住院部...[详细]

-

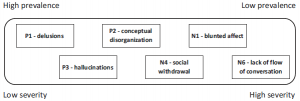

PANSS-6——一种简洁有效的精神分裂症严重度量表

PANSS-30、PANSS-14和PANSS-8 均不具有“可扩展性”;...[详细]