中国**恩替卡韦治疗CHB对肝硬化及肝细胞癌影响的研究

肝细胞癌是乙型病毒肝炎相关性肝硬化患者的主要并发症,2003年,中国**健保局将慢性乙型、丙型肝炎的治疗纳入医保范围,2008年将恩替卡韦作为CHB抗病毒治疗药物也进入医保范围,自此,多项有关恩替卡韦长期抗病毒治疗CHB患者的研究陆续开展,并取得了一定的成果。

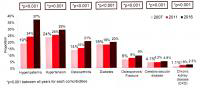

C-TEAM研究为一项多中心、观察性队列研究,旨在评估恩替卡韦长期治疗对乙型病毒肝炎相关肝硬化患者预后的影响。研究纳入乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)阳性>6个月、基线血清乙型病毒肝炎 DNA≥2000 IU/ml、CTP评分A级肝硬化且未经任何抗病毒治疗的乙型病毒肝炎感染相关肝硬化患者,主要研究终点为肝细胞癌发生风险,次要终点为食管/胃静脉曲张出血、自发性腹膜炎、肝性脑病、腹水及肝脏相关死亡的发生率。结果显示,恩替卡韦治疗组患者(n=666例)肝细胞癌累计发生率较未治疗组患者降低。经多因素分析发现,恩替卡韦治疗是影响患者肝癌发生率的***因素(P=0.015)。而对于次要研究终点,两组患者无明显差异。这提示,长期恩替卡韦抗病毒治疗或可有效预防乙型病毒肝炎相关代偿性肝硬化患者肝细胞癌的发生。

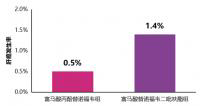

另一项纳入乙型病毒肝炎 e抗原(HBeAg)阴性的CHB伴肝硬化患者的研究结果表明,与未治疗组患者(n=115)相比,恩替卡韦治疗组患者(n=115)的5年累计肝细胞癌发生率显著降低(P=0.01)。进一步分析显示,初次接受核苷(酸)类似物治疗的患者较曾接受过核苷(酸)类似物治疗的患者肝细胞癌发生率有下降趋势,但无统计学意义(8.7%对15.9%,P=0.145)。多因素分析显示,在年龄、性别、乙型病毒肝炎基因型及恩替卡韦治疗等因素中,恩替卡韦治疗为影响HBeAg阴性肝硬化患者肝细胞癌发病率的***因素(P=0.021,表)。

目前,对于肝硬化患者,多项研究均已证实,核苷(酸)类似物如恩替卡韦长期抗病毒治疗可有效降低其肝细胞癌发生风险,但在非肝硬化患者却尚未观察到此趋势。但若参考另一项**有关丙型肝炎的研究结果,经抗病毒治疗产生持续性病毒学应答(SVR)的丙型肝炎相关非肝硬化患者(肝纤维化评分1——3分)较未产生SVR者,其肝细胞癌发生风险在随访近5年后才呈降低趋势。因此,对于乙肝而言,虽多项研究在相对较短的随访期内未观察到抗病毒治疗可降低非肝硬化患者肝细胞癌风险,但并非意味着对于此类患者积极的抗病毒治疗是无意义的。

目前已有充分的数据证实,核苷(酸)类似物长期治疗可预防CHB患者肝硬化和肝细胞癌的发生。CHB患者只要有抗病毒治疗的指征,就应尽早进行抗病毒治疗,且只有长期规范地抗病毒治疗,CHB患者才可更多获益。2010年《中国慢性乙型肝炎防止指南》也指出,长期规范抗病毒治疗是CHB治疗的关键。

本站所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。

本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们

联系zlzs@120.net,我们将立即进行删除处理

热点图文

-

AASLD2018研究进展丨慢乙肝患者治疗期间的肾脏安全管理

在新药取得成功之前,应用口服核苷(酸)类似物(NA)治疗慢性乙型肝炎(简称...[详细]

-

快讯丨TAF治疗4年的肝细胞癌发生率低于TDF

5月17日,在第十届全国疑难及重症肝病大会上,我国香港大学司徒伟基教授交流...[详细]