赵性泉:出血性脑卒中研究进展

航空总医院第七届(2015)神经病学论坛于2015年5月22日-24日圆满召开,首都医科大学附属北京天坛医院血管神经病学科赵性泉教授就出血性脑卒中研究进展进行了介绍与讨论。

概述

脑出血(ICH)占所有卒中的10%——15%(30%),是引起卒中相关死亡和残疾的主要原因。发生脑出血后,再出血、水肿导致继发性损伤和使得预后进一步恶化。因此,脑出血预防的目的不仅是预防再出血,还需预防水肿所致的继发性损伤。

流行病学调查 密歇根大学医学院神经系Darin B.Zahurance博士等在2014年6月的Neurology杂志发表了一项关于脑出血的流行病学调查结果。研究的结果证明,脑出血的发病率在过去10余年间呈下降的趋势,但脑出血的死亡率却变化不大。该结果提示,现有的一、二级预防手段能够有效减低脑出血的发病率。在今后,还应更多关注如何提高脑出血的治疗效果,以减低其死亡率。

脑出血治疗目标

目前来讲,与改善脑出血患者预后有关的治疗目标包括:血肿清除,减轻水肿,减轻炎性反应;基因学,危险因素,血肿扩大;神经保护,康复。现在研究最多的是血肿扩大,过去我们说脑出血是一个点事件,现在认为是个段事件,脑出血在一个时期之内是活动的,如果这个时候我们给予有效的措施,以防形成大的血肿,可改善病人预后,从而有一个良好的结局。

中国脑出血发病率高,是因为我们颅内动脉粥样硬化比例与白人相比是明显增加的,从而导致血管破坏程度加重,因此脑出血的几率增加。同样的危险因素,由于基因的背景不一样造成了发病率的不一样。这几年研究比较多的还有强化降压治疗,通过早期有效的降压,可以有效控制血肿扩大。

大型脑出血研究汇总

在所有的治疗方法中,我们看一下在临床上可以用到的:血压控制→止血疗法→手术治疗→抗凝相关ICH→神经保护。

血压控制

2007年ASA指南推荐:没有明显或可疑颅内压(ICP)升高时,SBP≥180mmHg或平均动脉压(MAP)≥130mmHg时给予降压治疗。如怀疑ICP升高时,应对患者进行ICP监测和脑灌注压(CPP)监测,且CPP应维持在60——80mmHg.

2010年ASA指南建议:目标SBP<160mmHg或MAP在110mmHg以下。140mmHg作为目标SBP很可能也是安全的。指南进一步声明如果SBP>180mmHg或MAP>130mmHg,且怀疑ICP增高者,建议进行ICP监测。建议使用静脉短效药物控制ICH急性期血压。

止血疗法

▶ 重组活化因子VII(rFVIIa)

▶ IIb期临床试验(n=339)及III期临床试验(n=841)证实发病4小时内给予rFVIIa显著减少血肿扩大。

▶ 在改善预后方面的无临床疗效。

▶ rFVIIa的III期临床试验显示约20%的缺血性卒中和心肌梗死与用药有关。

▶ 相应的解释是没有对如下患者加以选择:将本身没有血肿扩大风险的患者纳入试验,削弱了血肿扩大患者接受治疗后的获益。纳入血肿体积过大的患者,而浙西而患者无乱血肿是否扩大,预后均不良。

▶ 曾建议具备以下条件患者:≤70岁、血肿体积<60ml伴少量IVH,发病2.5h内接受治疗可能从rFVIIa治疗中获益。依据“点征”选择患者。

手术治疗

▶ ICH的手术管理应根据其手术方式(开颅术/颅骨切开术vs微创手术)和ICH部位(幕上或幕下)展开。

▶ 急诊去骨瓣减压术可以挽救后颅窝ICH患者的生命,建议直径3cm以上、脑干受压或由于脑室阻塞引起脑积水的后颅窝血肿进行手术治疗。

▶幕上ICH患者能否从开颅手术/去骨瓣减压术中获益仍有争议。

抗凝相关ICH

▶ 约1/5的ICH患者与抗凝相关,华法林是最常见使用的口服抗凝药物。

▶ 逆转华法林的抗凝方法包括新鲜冰冻血浆(FFP),维生素K,凝血酶原复合物(PCC)和rFVIIa,上述药物可以单用,也可联用。

▶ 凝血酶原复合物较FFP可更有效的用于快速逆转华法林所致出血,注射量更少,且快速起效。

神经保护

缺血性卒中与出血性卒中的原发机制不同,继发性脑损伤过程中具有相同的分子机制,这一过程可能受到他汀类药物的影响。

关于脑微出血与抗栓抗凝治疗

脑微出血的抗栓及抗凝治疗——临床存在的纠结? CMBs患者是否更容易出现ICH?症状性ICH?

▶ CMBs患者抗栓和抗凝治疗是否可能增加ICH的风险?

▶ CMBs患者溶栓后出血的风险?

▶ CMBs患者如何选择抗栓或抗凝治疗方案?

去年发表的鹿特丹扫描研究旨在探讨抗栓药物与CMBs(特别是严格的脑叶CMBs)的关系,结果发现,抗血小板药物的使用与CMBs相关,相比于卡巴匹林而言,阿司匹林的使用与严格的脑叶CMBs关联性更高。但该研究为横断面研究,不能证明CMBs患者在使用抗血小板药物时是否增加了症状性ICH的风险,因此需要前瞻性研究来明确两者的关系。

另一项研究是健康老年人CMBs与未来卒中关系的研究,旨在明确健康老年人CMBs与未来卒中关系。这项基于健康人群的前瞻性研究发现,CMBs是健康老年人未来卒中的***危险因素;CMBs预测ICH的能力比预测CI的能力更强。局限性包括未提供对健康老年人随访过程中的药物治疗的信息,尤其是可能增加CMBs患者出血风险的抗栓药物。

一项基于医院的病例对照研究旨在探讨CMBs是否是抗血小板相关ICH的危险因素,结果发现,CMBs与抗血小板相关的ICH相关,而且CMBs的数量与抗血小板相关的ICH也相关。然而,病例对照研究只能说明CMBs与抗血小板相关ICH相关,但不能明确两者的因果关系,还需要前瞻性的研究来明确。

另外,一项探讨有CMBs的IS患者使用抗栓药物获益与风险的研究发现,存在CMBs的CI患者,随着脑内CMBs数量的增加,在进行抗栓治疗时发生ICH及ICH后死亡的风险增加。当脑内CMBs的数量≥5个时,发生ICH及ICH后死亡的风险可能超过抗栓药所带来的获益,所以对此类患者应谨慎用药。该研究的局限性包括,所有患者进行抗栓治疗的药物均为单一的抗血小板药,没有患者使用抗凝药物,因此,未来的研究需要对抗凝治疗的缺血性卒中患者进行探讨。

2013年一项荟萃分析得出结论:有CMBs的患者卒中复发或短暂性脑缺血发作的风险增加;有CMBs的患者自发性出血的风险可能大于缺血性卒中复发的风险;亚洲队列和西方队列ICH与IS的风险是不同的:按照种族(亚洲和西方人种)分析,在亚洲人种中CMB和ICH关系更为密切,西方人种中CMB和复发性缺血性卒中关系更密切。

权衡CMBs患者抗栓治疗的风险和获益

▶ 多数情况下CMBs还不足以作为改变抗栓治疗策略的依据? CMBs的负荷是决定患者能否从长期抗栓治疗中获益的重要因素——脑叶CMBs和脑CMBs数量较多时,现有数据倾向于ICH风险增加,阿司匹林的风险弱于华法林,患者可能不宜长期接受抗凝或抗血小板治疗。

▶ 对于数量多的脑叶CMBs抗血小板治疗可能带来的脑出血风险大于获益。

CMBs患者能否从长期抗栓治疗中获益与其病因有关

小结:关于脑微出血

▶ CMBs是脑小血管病的影像学特征之一

▶ CMBs是再发脑出血的警示

▶ 老年人非高血压性微出血,警惕CAA

▶ 基底节区、脑干或小脑的CMBs提示高血压性或小动脉硬化性? 皮层-皮层下CMBs提示CAA

▶ 有CMBs老年人谨慎应用抗栓药物

▶ 抗栓及抗凝治疗应综合比较风险与获益后进行个体化选择

本站所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。

本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们

联系zlzs@120.net,我们将立即进行删除处理

热点图文

-

细数20年间卒中二级预防进展历程

让我们首先从抗血小板疗法来进行讨论。毫无疑问的是,阿司匹林对于卒中的二级预...[详细]

-

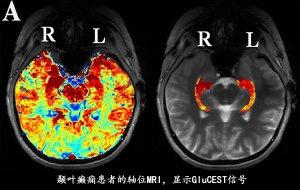

新型MRI成像技术可有效检出癫痫病灶

研究者正在尝试使用一种有力的影像学检查工具,对难以寻觅的癫痫病灶进行定位。...[详细]