医生这个职业有点“费命”

2022-05-21 16:00

阅读:3633

来源:趣宣讲

作者:爱爱医小编

责任编辑:爱爱医小编

[导读] 患者病了,把生命交给了医生;医生病了,把自己的生命交给谁呢?

患者病了,把生命交给了医生;医生病了,把自己的生命交给谁呢?

据新京报报道,经多日积极救治无效,北京世纪坛医院常务副院长高伟在ICU中离世。这一天是2022年5月11日,高伟过完43岁生日的第10天。药学专业、高校履历,这位受到期待的最年轻院长,在医院管理和科技发展方面刚刚施展出一番作为。行政岗位之外,他持续着科研工作,实验室中,雷公藤、丹参、甘草、穿心莲等等中草药的基因秘密,正待他慢慢解开。这绝不是医生“鞠躬尽瘁”的个例。一直以来, 作为救死扶伤的代名词,医生拥有着比普通人更丰富的健康知识,但这并不意味着他们具有异于常人的健康优势。恰恰相反,诸多研究表明,医生这个职业有点儿“费命”。印度医师协会(IMA)曾针对印度的医生群体进行了一项寿命调研,发现医生的平均寿命仅有59岁,比普通人的平均寿命72岁,差了竟有13岁之多。

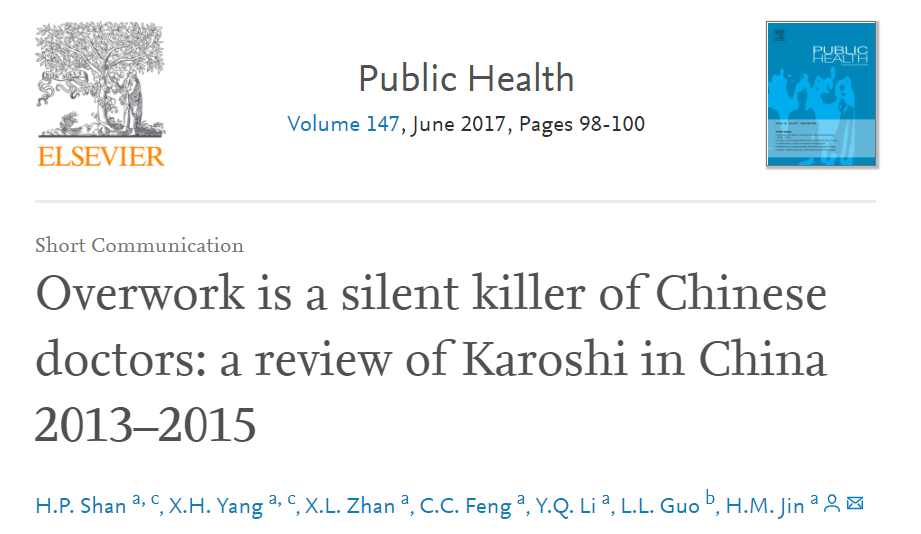

研究人员表示,大部分去世的医生死于恶性肿瘤和心血管疾病;而活着的医生健康状况也不容乐观, 45-55岁和55-65岁这两个年龄组的医生健康状态最为脆弱。据世界卫生组织(WHO)统计,我国的医生密度仅为19.8/10000人,护士和助产士密度仅为26.6/10000人。巨大的人口基数,奠定了医生们“苦逼”的生活基调。医生们因为连续几台手术,没时间吃饭、休息很常见。2018 年 1 月 9 日,中国医师协会发布的《中国医师执业状况白皮书》显示:医生工作强度大,平均每周工作50小时以上,经常会熬夜、晚睡,仅 8.1%从不熬夜,因为值夜班是医师工作的常态。另外,在自我身体状况的认知上,仅 19.2% 的医师认为自己的身体健康状况很好。在样本群体里,33.2% 的医师罹患一种疾病,5.9% 的医师罹患一种以上的疾病。2017 年发布的《中国医生生存现状调研报告》则发现,大部分医生的身体问题都和长时间的临床工作脱不开关系:如长期饮食不规律导致的肠胃炎,长时间伏案或手术工作导致肩颈炎、腰肌劳损、腰间盘突出,或因精神压力导致的偏头痛、抑郁症等。中国医师协会曾资助一项研究报告了中国医生2013-2015年因过劳而猝死情况,发现过劳死的医生人数由2013年的6人激增到了2015年的24人,其中以30-39岁正值壮年的医生最多。在猝死发生前,半数医生已经持续工作了8~12个小时,更有11名医生持续工作超24小时。据了解,发达国家的麻醉师通常每年仅管理500-1000例病例,而中国约为1500例。这或许可以解释,为什么过劳死最常发生在麻醉师身上。此外,麻醉师在从术前到术后的整个围手术期都需要保持高度紧张的状态,面对一台又一台手术的“持续输出”,麻醉师无疑成了整个手术室最疲惫的人。这些还只是之前数据。近期,令人痛心的消息就没有间断过——2022年3月20日,山东省支援威海临床医学检验专家白晓卉主任突发疾病抢救无效去世,年仅42岁;2022年3月27日,我国著名血液病专家,华中科大附属同济医院血液内科主任周剑峰教授,因突发冠状动脉夹层抢救无效去世,年仅57岁。2022年4月20日凌晨,上海交通大学医学院附属第九人民医院的蒉纲教授不幸突发心血管意外逝世,年仅51岁。2022年4月20日,深圳二院麻醉科主治医生潘传龙倒在日夜奋斗的工作岗位;2022年4月23日,鹤壁浚县伾山社区卫生服务中心医生张利强因心源性猝死离世,年仅45岁……猝死,表面看来像是种突发的症状。但其实所有的猝死前期并不是毫无征兆的,这是蓄谋已久的事件。临床上,很多猝死的人,都会经历一个高压、长时间的精神紧绷、高强度工作事件。上海远大心胸医院心血管内科主任医师张雅君曾介绍,从疲劳到猝死仅六步:

1. 轻度疲劳

↓

2. 身体发沉

↓

3. 精疲力竭

↓

4. 身体有恙

↓

5. 疾病缠身

↓

6. 突发猝死

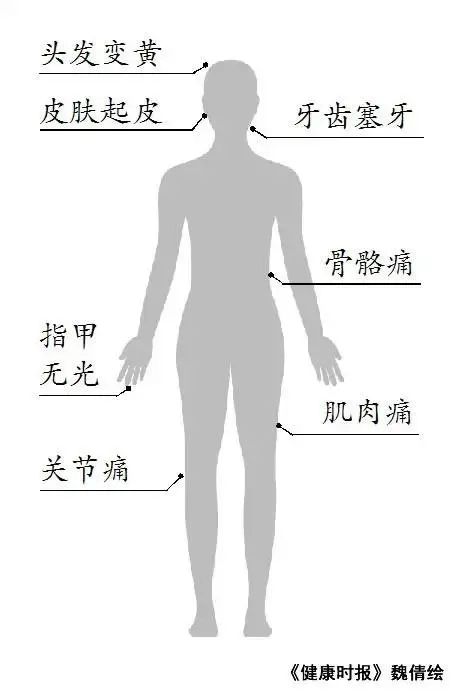

如果持续疲劳超过六个月,休息不能缓解,同时还伴有记忆力减退、头痛、咽喉痛、关节痛、睡眠紊乱及抑郁等症状,就应随时告诉自己——“我要休息了”。猝死发生前,最常见的症状是胸痛、胸闷或心前区不适,主要表现为三个先兆:会感到短暂的心绞痛,或是吞咽费劲,有的人会出现3~5分钟的胸闷。感觉胸部有闷痛的感觉或是有压迫感、心慌、身体乏力、头晕等不适。突然出现低血压,同时伴有出冷汗、呼吸困难等症状。这些症状多在体力活动、情绪激动、或饱食后出现,经过平静休息后常可缓解。此外,少数人在心肌梗死前还可能出现莫名其妙的左胳膊疼痛、嗓子痛或牙痛。最后,这些症状发生的时间长短不固定,有些人是几分钟,有些人是半小时,但发病时间都不会很长。所以出现胸部不适、隐痛、疲劳感觉的时候,就要小心了。

版权声明:

本站所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。

本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们

联系zlzs@120.net,我们将立即进行删除处理