中枢性卒中后疼痛:如何诊断与处理?

尽管中枢性卒中后疼痛从发现至今已100余年,但临床医生对它的认识和重视普遍不足,患病率被严重低估。由于诊断及治疗困难,中枢性卒中后疼痛依然是临床实践面临的挑战。

中枢性卒中后疼痛是与卒中病灶直接相关的神经病理性疼痛,持续时间长、疼痛剧烈、性质难以言述,严重影响患者生活质量和社会功能,甚至导致患者**,是卒中的严重后果之一。

中枢性疼痛的概念最早由Edinger于1891年提出。1906年,Dejerine 和Roussy发表的论文《丘脑综合征》中对中枢性卒中后疼痛进行了详细描述。后续研究表明,中枢性疼痛可由脊髓丘脑和丘脑皮质通路上任何部位的病变引起,并非局限于丘脑病变。各种脑部疾病均可发生中枢性疼痛,卒中是最重要病因,占90%以上。基于最新提出的神经病理性疼痛定义,中枢性卒中后疼痛现被认为是“中枢神经系统体感通路上的脑血管性病灶直接后果所导致的疼痛”.

卒中患者中枢性卒中后疼痛发生率为1%-12%,可能与调查人群的异质性、诊断标准、研究设计、评估时机差异有关。研究表明,中枢性卒中后疼痛的发生与年龄、性别、病灶侧并无显著相关,而与病灶部位有关。延髓外侧或丘脑腹后部卒中患者疼痛发生率较高。63例延髓外侧梗死的患者中,16例(25%)发生中枢性卒中后疼痛。而在39例丘脑卒中患者中,卒中后1年内有7例(18%)发生中枢性卒中后疼痛。中枢性卒中后疼痛的发生还与感觉障碍相关,伴有感觉障碍的卒中患者,中枢性卒中后疼痛发生率高达18%.因此,中枢性卒中后疼痛并不少见。

临床特征:发作滞后 累及范围较大且易误诊

临床研究发现,中枢性卒中后疼痛起病方式、疼痛性质及强度在个体之间差异很大。少数患者在卒中发病时即发生疼痛,但大多患者在卒中后几天或几周出现中枢性卒中后疼痛。研究表明,40%-60%中枢性卒中后疼痛发生于卒中后1个月内,80%发生在卒中后6个月内。有些患者迟至卒中1年甚至数年后,常容易导致漏诊。

中枢性卒中后疼痛常逐渐起病,疼痛局限于卒中累及的躯干或肢体同侧感觉障碍区域。疼痛范围较大,常为半身或偏侧肢体,或仅为感觉障碍区的一部分,以远端如手部、足部多见。如果主要累及前胸部,可表现出与心肌缺血相似的症状,要注意鉴别。部分患者没有明显感觉障碍也可出现中枢性卒中后疼痛。

中枢性卒中后疼痛的疼痛特征与其他中枢和周围神经病理性疼痛综合征相似,包括自发性疼痛和诱发性疼痛。自发性疼痛最常见,占中枢性卒中后疼痛患者的85%以上,可表现为持续性或间歇性疼痛。35%-51%患者为诱发性疼痛,可以被机械或温度**(尤其冷**)诱发,如与衣物或床单接触、风吹、低温均可诱发异常疼痛。几种性质的疼痛可以同时存在。疼痛大多为中等强度,常因内部或外部**加重(如心理应激、受冷)引发,可在休息、***后减轻。大多数患者在疼痛区域出现感觉减退,可同时存在痛觉超敏、感觉倒错。

诊断评估:疼痛特点结合量表确定诊断

与其他类型神经病理性疼痛诊断程序相同,明确诊断中枢性卒中后疼痛需要详细的临床评估及辅助检查。在充分了解病史和症状学分析基础上,结合体格检查和相关辅助检查才能确诊中枢性卒中后疼痛。对疼痛症状的详细评估有助于初步判断疼痛是否符合神经病理性疼痛的特征。

导致中枢性卒中后疼痛诊断困难的主要原因包括:中枢性卒中后疼痛的临床表现变异性大,性质、部位常难以描述,甚至并非以疼痛为主诉;卒中患者常合并认知、语言、情感障碍;中枢性卒中后疼痛常与卒中后其他形式疼痛同时存在,也使中枢性卒中后疼痛的诊断变得复杂。临床医生应提高对中枢性卒中后疼痛的认识,以免遗漏或延误诊断。

Klit团队推荐中枢性卒中后疼痛诊断标准:(1)疼痛位于与中枢神经系统病灶相符的受累躯体部位;(2)有卒中病史,疼痛在卒中发病时或卒中后发生;(3)临床检查发现有与病灶相符的感觉障碍体征;(4)神经影像学显示相关血管性病灶;(5)排除其他可能的疼痛原因。

量表可用于神经病理性疼痛的筛选,如ID Pain量表、LANSS量表。体格检查和辅助检查的目的:一是证实存在躯体感觉系统的损害,二是获得病变或疾病的证据。

药物治疗:提高生活质量为主要目标

在治疗中枢性卒中后疼痛之前,要特别注意以下几点:(1)应对患者进行全面评估以证实中枢性卒中后疼痛,因为中枢性卒中后疼痛与其他疼痛的治疗策略不同;(2)应对患者进行宣教,使患者认识到中枢性卒中后疼痛的难治性,知晓治疗目的是减轻疼痛症状而非完全缓解;(3)应告知患者应用抗抑郁或抗惊厥药物是用于改善疼痛,并非因精神问题或癫痫;(4)应同时评定患者情绪、睡眠状况,选择药物或行为治疗处理共病的情绪、睡眠问题可使治疗效应最大化。

药物治疗仅是中枢性卒中后疼痛综合治疗的一部分。作为神经病理性疼痛的一种类型,治疗通常比较棘手,目前临床数据显示中枢神经病理性疼痛的治疗较周围神经病理性疼痛疗效欠佳。

尚缺乏针对中枢性卒中后疼痛治疗的设计良好的大规模临床试验,目前的治疗主要基于非对照研究、临床经验和专家观点。临床推荐的中枢性卒中后疼痛一线治疗药物:抗抑郁药物阿米替林、选择性5-羟色胺及去甲肾上腺素再摄取抑制剂,抗癫痫药加巴喷丁、普瑞巴林、拉莫三嗪;选择性5-羟色胺再摄取抑制剂为二线治疗药物。难治性患者可用**类药物如**或***,尽管尚无大规模研究证实它们对中枢性卒中后疼痛的疗效。不推荐非甾体抗炎药用于中枢性卒中后疼痛治疗,包括布洛芬、乙酰水杨酸、环氧化酶-2抑制剂、利多卡因、N-甲基天冬氨酸受体拮抗剂**、**酚类以及肉毒毒素A.

普瑞巴林是一种新型突触前膜电压依赖性钙拮抗剂,通过多种途径影响中枢敏化过程。它的疗效与安全性在周围神经病理性疼痛和脊髓损伤导致的中枢神经病理性疼痛中得到证实。作者曾在一项小样本开放研究中观察普瑞巴林对难治性神经病理性疼痛的疗效,其中中枢性卒中后疼痛占15.9%,普瑞巴林150-300 mg/d能降低各种病因导致的难治性神经病理性疼痛患者疼痛评分,缓解睡眠及情绪障碍。近期一项有关普瑞巴林治疗中枢性卒中后疼痛的多中心随机对照研究发现,尽管普瑞巴林缓解疼痛的疗效不显著优于安慰剂,但能明显改善睡眠、焦虑和总体疗效评分。作为2010年版英国卓越临床研究院神经病理性疼痛药物治疗指南唯一被推荐用于中枢和外周神经病理性疼痛的治疗药物,普瑞巴林治疗中枢性卒中后疼痛显示良好临床前景。

作者:上海交通大学医学院附属仁济医院神经内科 张瑛、沈沸

本站所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。

本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们

联系zlzs@120.net,我们将立即进行删除处理

热点图文

-

细数20年间卒中二级预防进展历程

让我们首先从抗血小板疗法来进行讨论。毫无疑问的是,阿司匹林对于卒中的二级预...[详细]

-

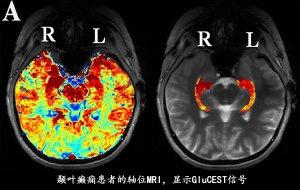

新型MRI成像技术可有效检出癫痫病灶

研究者正在尝试使用一种有力的影像学检查工具,对难以寻觅的癫痫病灶进行定位。...[详细]