【诊疗知识】缺铁性贫血

一、缺铁性贫血简介

缺铁性贫血(IDA)是临床上最常见的贫血,在育龄妇女和婴幼儿中发病率最高。在大多数发展中国家里,约有2/3的儿童和育龄妇女缺铁,其中约 1/3患缺铁性贫血。在发达国家中,亦有20%的育龄妇女及40%左右的妊娠妇女缺铁。

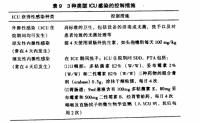

铁是人体必需的微量元素,存在于所有生存的细胞内。铁除参与血红蛋白的合成以外,还参加体内一些生化过程。如果铁缺乏,会造成机体多方面的功能紊乱。故缺铁性贫血除了贫血的症状外,还会有一些非贫血的症状。

缺铁性贫血足指体内贮存铁消耗殆尽,红细胞生成受到影响发生的小细胞低色素性贫血。根据实验室检查结果可将缺铁性贫血分为:

1. 缺铁(或贮存铁缺乏)期;

2. 缺铁性红细胞生成期;

3. 缺铁性贫血期。

临床上缺铁性贫血应与慢性病贫血相鉴别。

缺铁性贫血的病因主要是慢性失血(如痔疮、胃十二指肠溃疡、胃肠道肿瘤、长期使用阿司匹林)。偏食习惯、膳食结构不合理、生长发育迅速而铁补充不足以及妊娠、月经过多,均可引起缺铁性贫血。

缺铁性贫血定义

缺铁性贫血(iron deficiency anemia,IDA)由于体内铁缺乏,最终导致血红蛋白(Hb)合成减少所致的一类贫血,红细胞呈小细胞低色素性改变,具有血清铁蛋白、血清铁和转铁蛋白饱和度降低、总铁结合力增高等铁代谢异常的特点。

一、缺铁性贫血简介

缺铁性贫血(IDA)是临床上最常见的贫血,在育龄妇女和婴幼儿中发病率最高。在大多数发展中国家里,约有2/3的儿童和育龄妇女缺铁,其中约 1/3患缺铁性贫血。在发达国家中,亦有20%的育龄妇女及40%左右的妊娠妇女缺铁。

铁是人体必需的微量元素,存在于所有生存的细胞内。铁除参与血红蛋白的合成以外,还参加体内一些生化过程。如果铁缺乏,会造成机体多方面的功能紊乱。故缺铁性贫血除了贫血的症状外,还会有一些非贫血的症状。

缺铁性贫血足指体内贮存铁消耗殆尽,红细胞生成受到影响发生的小细胞低色素性贫血。根据实验室检查结果可将缺铁性贫血分为:

1. 缺铁(或贮存铁缺乏)期;

2. 缺铁性红细胞生成期;

3. 缺铁性贫血期。

临床上缺铁性贫血应与慢性病贫血相鉴别。

缺铁性贫血的病因主要是慢性失血(如痔疮、胃十二指肠溃疡、胃肠道肿瘤、长期使用阿司匹林)。偏食习惯、膳食结构不合理、生长发育迅速而铁补充不足以及妊娠、月经过多,均可引起缺铁性贫血。

缺铁性贫血定义

缺铁性贫血(iron deficiency anemia,IDA)由于体内铁缺乏,最终导致血红蛋白(Hb)合成减少所致的一类贫血,红细胞呈小细胞低色素性改变,具有血清铁蛋白、血清铁和转铁蛋白饱和度降低、总铁结合力增高等铁代谢异常的特点。

二、 缺铁性贫血病因

目前的研究认为在缺铁性贫血(iron deficiency anemia,IDA)病因中最重要的是食物结构不合理(如素食等)、生长发育迅速、妊娠、经血过多、频繁供血、长期大运动量训练或长期应用阿司匹林等。应强调对每一位疑诊IDA的患者均应反复检查大便潜血,以确定有无胃肠道失血因素的存在。

总的来说,IDA的病因可概括为铁摄入不足,铁丢失过多,铁需要量增加三个方面。IDA的病因是多方面的,而且在某些程度上缺乏一致性。它取决于患者的身体状况、年龄、合并症和治疗。尽管有较好的诊断方法,仍有29%——47%的IDA患者病因不明。

一些研究证实了幽门螺杆菌(Helicobacterpylori,Hp )与儿童贫血的因果关系。Nuhon等认为,Hp感染的慢性胃炎尤其胃窦炎和无法解释的IDA之间关系密切,值得重视。Kostaki等再次证实IDA临床上可能由于明显的Hp胃炎。另外,Rus?so Mancuso等[5]发现一部分儿童有长期IDA和Hp 感染。Choe等[6]认为,Hp感染儿童中16%有IDA.可能的机制是:Hp感染可通过影响铁的吸收障碍和利用障碍,造成血细胞损伤,引起铁丢失等,可引起或加重IDA,尤其对那些营养状况相对不良的患儿相关性更明显。

正常的铁平衡通过吸收的变化来控制,而不是通过排泄来调节。IDA与摄入不足或者生理发育期增加的铁需要有关,但胃肠道隐性失血也是贫血原因。其他因素也可导致IDA,如药物使用、胃肠道手术、腹腔炎症和慢性疾病等。辅食添加时间也是有争议问题。WHO推荐>6个月后应添加辅食。Meizen-Derr等在墨西哥发现,发展中国家>6个月后仍然纯母乳喂养的婴儿发生贫血的可能性明显增加。

三、缺铁性贫血问诊与查体

3.1 缺铁性贫血关键诊断因素

3.1.1 头昏

为常见症状

3.1.2 软弱无力

为常见症状

3.1.3 眼花

为常见症状

3.1.4 耳鸣

为常见症状

3.1.5 活动后心悸气短

为常见症状

3.1.6 皮肤和粘膜颜色苍白

体格检查常见皮肤和粘膜颜色苍白

3.2 其它诊断因素

3.2.1 异食癖

有一些缺铁患者有喜欢吃泥土、煤炭、衣物等怪癖

3.2.2 Paterson - Kelly综合征

吞咽困难或吞咽时有梗阻感

3.2.2 舌炎

舌**荽缩,舌苔光红,并有烧灼感

3.2.3 原发病表现

月经过多、黑便、胃肠道切除后的并发症等

3.3 危险因素

现窦件心动过速

严重者可出现窦件心动过速、心尖区可闻及收缩期吹风样杂音,也可见到轻度周围性浮肿

四、辅助检查

4.1 优先检查

4.1.1 血细胞计数

检查描述

贫血的程度可轻重不一,通常以血红蛋降低的程度最为明显,MCV、MCH和MCHC通常均低于正常,白细胞计数一般止常,血小板计数通常是升高的,尤其是在胃肠道失血的情况下。

贫血的程度可轻重不一,通常以血红蛋降低的程度最为明显,重度IDA,可呈小细胞低色素性贫血。通常平均红细胞体积(MCV)、平均细胞血红蛋白量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)均降低;白细胞计数一般正常;可能出现血小板计数变化,一般来说,血小板增多与失血有关,尤其是在胃肠道失血的情况下,血小板减少与更严重的贫血有关[1].网织红细胞的相对数量通常正常或者轻度升高,如果网织红细胞的绝对值降低,表明贫血的反应不足。

4.1.2 红细胞形态

检查描述

在瑞氏染色的末梢血涂片上,常见红细胞的中心淡染区扩大,红细胞的大小和形态变异较大,以小细胞多见。

4.1.3血清铁

检查描述

血清铁是不同来源铁的总和,包括血循环中的铁和血桨转铁蛋白结合的铁。

结果

IDA时,血清铁<50g/L.

意义

此项指标不能反应铁贮存且也不敏感,影响测定的因素多,如每日早、晚有差异,炎症性疾病、自身免疫疾病可使血清铁降低,而肝坏死可使其增多。

4.1.4 总铁结合力

检查描述

总铁结合力(total iron binding capacity ,TIBC )反应血液中可利用的转铁蛋白的总数量。当铁贮备减低时,TIBC增高。反之,铁贮备增多时TIBC降低。而且其水平>71.6 μmol/L提示缺铁,<200 μmol/L是炎症性疾病的特征。

五、缺铁性贫血诊断标准

5.1 缺铁性贫血国内诊断标准

1988年,洛阳全国小儿血液病学术会议通过了小儿缺铁性贫血的诊断标准,而国内成人尚缺乏公认的诊断标准,以下为参考国内文献综合而成。

1. 缺铁性贫血的诊断标准

(1) 小细胞低色素贫血:男性Hb<120g/L,女性Hb<110g/L,孕妇Hb<100g/L;MCV<80fl,MCH〈27pg,MCHC<0. 32 ;红细胞形态可有明显低色素表现。

(2) 有明确的缺铁病因和临床表现。

(3) 血清(血浆)铁64. 44 μmol/L(360 μg/dl)。

国内诊断缺铁的血清铁标准也有采用血清铁<10. 7 μmol/L(60 μg/dl),总铁结合力〉

62.7 μmol/L(350 μg/dl)

(4) 运铁蛋白饱和度<0. 15.

(5) 骨髓铁染色显示骨髓小粒可染铁消失,铁粒幼红细胞<15%.

(6) 红细胞游离原卟啉(FEP)>0. 9 μmol/L(50 μg/dl)(全血),或血液锌原卟啉(ZPP) >0. 96μmol/L(60 μg/dl)(全血),或 FEP/Hb〉4.5ug/gHb.

(7) 血清铁蛋白(SF)12μg/L.

国内诊断缺铁的血清铁蛋白标准也有采用<14μg/L或<16μg/L.但一般都主张将 SF<12μg/L作为储铁耗尽,<20μg/L表示储铁减少。诊断非单纯性缺铁,SF的标准可以提高到<60μg/L.

(8) 血清可溶性运铁蛋白受体(sTfR)浓度>26. 5nmol/L(2. 25mg/L)(R&D systems)

(9) 铁剂治疗有效。

符合第1条和2——9条中任何两条以上者,可诊断为缺铁性贫血。

2. 储铁缺乏的诊断标准(符合以下任何一条即可诊断)

(1) 血清铁蛋白<12μg/L.

(2) 骨髓铁染色显示骨髓小粒可染铁消失。

3. 缺铁性红细胞生成的诊断标准

符合储铁缺乏的诊断标准,同时,有以下任何一条符合者即可诊断。

(1) 运铁蛋白饱和度<0.15.

(2) 红细胞游离原卟啉〉0.9 μmol/L(50μg/dl)(全血)或,血液锌原卟啉>0. 96μmol/L (60μg/dl)(全血),或 FEP/Hb>4.5μg/gHb.

(3) 骨髓铁染色显示骨髓小粒可染铁消失,铁粒幼红细胞<15%.

(4) 血清可溶性运铁蛋白受体(sTfR)浓度>26.5nmol/L(2.25mg/L)(R&D systems)。

4. 非单纯性缺铁性贫血的诊断标准

具有合并症的缺铁性贫血,即缺铁性贫血患者同时合并有感染、炎症、肿瘤或肝脏疾病或慢性病贫血合并伴有缺铁,此时血清铁、总铁结合力、血清铁蛋白、FEP及ZPP等铁参数因合并症的存在将受到影响,不能正确反应缺铁。非单纯性缺铁性贫血除应符合贫血的诊断标准外,尚应符合以下任何一条即可诊断。

(1) 红细胞内碱性铁蛋白<6.5ag/细胞。

(2) 血清可溶性运铁蛋白受体(sTfR)浓度>26.5nmol/L(2.25mg/L)(R&D systems)。

(3) 骨髓铁染色显示骨髓小粒可染铁消失。

(4) 铁剂治疗有效。

5.2 缺铁性贫血国外诊断标准——WHO制定的标准

国外诊断缺铁的标准都按照WHO制定的标准。

1. 血清铁<8. 95 μmol/L(50μg/dl)。

2. 运铁蛋白饱和度<0.15.

3. 血清铁蛋白<12μg/L.

4. 红细胞原卟啉>1. 26μmol/L(70μg/dl)。

国外对采用上述指标作为缺铁诊断时,所制定的标准也有不同临界点(cut of point) . 如有将血清铁蛋白<10μg/L作为确诊标准,10——20μg/L作为疑似标准,有炎症性疾病,如 类风湿关节炎伴有缺铁,可将血清铁蛋白标准定为<50μg/L或<60μg/L.运铁蛋白饱和度也有定为<0.16作为缺铁性红细胞生成的指标。

5. 血清可溶性运铁蛋白受体(sTfR)浓度作为缺铁性红细胞生成的指标,其诊断标准定于>8. 5mg/L(ELISA 法)或>2.2mg/L(R&D systems)。

6. 红细胞分布宽度(red cell distribution width, RDW)配合MCV诊断缺铁性贫血: RDW≥0. 14,MCV≤80fl.[1]

六、缺铁性贫血治疗目标

治愈标准须完全符合下述四条指标:

(1) 临床症状完全消失。

(2) 血红蛋白恢复正常,即男性>120g/L,女性>110g/L,孕妇>100g/L.

(3) 在“诊断标准”中所提到的指标均恢复正常,特别是反应储存铁和红细胞内铁的指标,如血清铁蛋白、红细胞游离原卟啉(或血液锌原卟啉)、血清可溶性运铁蛋白受体等,即SF≥5μg/L, FEP<0.9μmol/L(50 μ/dl)(全血),ZPP<0. 96 μmol/L ( 60μg/dl)(全血),sTfR≤2.25mg/L.

(4) 缺铁的病因消除。

目前的研究认为在缺铁性贫血(iron deficiency anemia,IDA)病因中最重要的是食物结构不合理(如素食等)、生长发育迅速、妊娠、经血过多、频繁供血、长期大运动量训练或长期应用阿司匹林等。应强调对每一位疑诊IDA的患者均应反复检查大便潜血,以确定有无胃肠道失血因素的存在。

总的来说,IDA的病因可概括为铁摄入不足,铁丢失过多,铁需要量增加三个方面。IDA的病因是多方面的,而且在某些程度上缺乏一致性。它取决于患者的身体状况、年龄、合并症和治疗。尽管有较好的诊断方法,仍有29%——47%的IDA患者病因不明。

一些研究证实了幽门螺杆菌(Helicobacterpylori,Hp )与儿童贫血的因果关系。Nuhon等认为,Hp感染的慢性胃炎尤其胃窦炎和无法解释的IDA之间关系密切,值得重视。Kostaki等再次证实IDA临床上可能由于明显的Hp胃炎。另外,Rus?so Mancuso等发现一部分儿童有长期IDA和Hp 感染。Choe等[6]认为,Hp感染儿童中16%有IDA.可能的机制是:Hp感染可通过影响铁的吸收障碍和利用障碍,造成血细胞损伤,引起铁丢失等,可引起或加重IDA,尤其对那些营养状况相对不良的患儿相关性更明显。

正常的铁平衡通过吸收的变化来控制,而不是通过排泄来调节。IDA与摄入不足或者生理发育期增加的铁需要有关,但胃肠道隐性失血也是贫血原因。其他因素也可导致IDA,如药物使用、胃肠道手术、腹腔炎症和慢性疾病等。辅食添加时间也是有争议问题。WHO推荐>6个月后应添加辅食。Meizen-Derr等在墨西哥发现,发展中国家>6个月后仍然纯母乳喂养的婴儿发生贫血的可能性明显增加。

三、缺铁性贫血问诊与查体

3.1 缺铁性贫血关键诊断因素

3.1.1 头昏

为常见症状

3.1.2 软弱无力

为常见症状

3.1.3 眼花

为常见症状

3.1.4 耳鸣

为常见症状

3.1.5 活动后心悸气短

为常见症状

3.1.6 皮肤和粘膜颜色苍白

体格检查常见皮肤和粘膜颜色苍白

3.2 其它诊断因素

3.2.1 异食癖

有一些缺铁患者有喜欢吃泥土、煤炭、衣物等怪癖

3.2.2 Paterson - Kelly综合征

吞咽困难或吞咽时有梗阻感

3.2.2 舌炎

舌**荽缩,舌苔光红,并有烧灼感

3.2.3 原发病表现

月经过多、黑便、胃肠道切除后的并发症等

3.3 危险因素

现窦件心动过速;严重者可出现窦件心动过速、心尖区可闻及收缩期吹风样杂音,也可见到轻度周围性浮肿

四、辅助检查

4.1 优先检查

4.1.1 血细胞计数

检查描述

贫血的程度可轻重不一,通常以血红蛋降低的程度最为明显,MCV、MCH和MCHC通常均低于正常,白细胞计数一般止常,血小板计数通常是升高的,尤其是在胃肠道失血的情况下。

贫血的程度可轻重不一,通常以血红蛋降低的程度最为明显,重度IDA,可呈小细胞低色素性贫血。通常平均红细胞体积(MCV)、平均细胞血红蛋白量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)均降低;白细胞计数一般正常;可能出现血小板计数变化,一般来说,血小板增多与失血有关,尤其是在胃肠道失血的情况下,血小板减少与更严重的贫血有关[1].网织红细胞的相对数量通常正常或者轻度升高,如果网织红细胞的绝对值降低,表明贫血的反应不足。

4.1.2 红细胞形态

检查描述

在瑞氏染色的末梢血涂片上,常见红细胞的中心淡染区扩大,红细胞的大小和形态变异较大,以小细胞多见。

4.1.3 血清铁

检查描述

血清铁是不同来源铁的总和,包括血循环中的铁和血桨转铁蛋白结合的铁。

结果

IDA时,血清铁<50g/L.

意义

此项指标不能反应铁贮存且也不敏感,影响测定的因素多,如每日早、晚有差异,炎症性疾病、自身免疫疾病可使血清铁降低,而肝坏死可使其增多。

4.1.4 总铁结合力

检查描述

总铁结合力(total iron binding capacity ,TIBC )反应血液中可利用的转铁蛋白的总数量。当铁贮备减低时,TIBC增高。反之,铁贮备增多时TIBC降低。而且其水平>71.6 μmol/L提示缺铁,<200 μmol/L是炎症性疾病的特征。

五、缺铁性贫血诊断标准

5.1 缺铁性贫血国内诊断标准

1988年,洛阳全国小儿血液病学术会议通过了小儿缺铁性贫血的诊断标准,而国内成人尚缺乏公认的诊断标准,以下为参考国内文献综合而成。

1. 缺铁性贫血的诊断标准

(1) 小细胞低色素贫血:男性Hb<120g/L,女性Hb<110g/L,孕妇Hb<100g/L;MCV<80fl,MCH〈27pg,MCHC<0. 32 ;红细胞形态可有明显低色素表现。

(2) 有明确的缺铁病因和临床表现。

(3) 血清(血浆)铁64. 44 μmol/L(360 μg/dl)。

国内诊断缺铁的血清铁标准也有采用血清铁<10. 7 μmol/L(60 μg/dl),总铁结合力〉

62.7 μmol/L(350 μg/dl)

(4) 运铁蛋白饱和度<0. 15.

(5) 骨髓铁染色显示骨髓小粒可染铁消失,铁粒幼红细胞<15%.

(6) 红细胞游离原卟啉(FEP)>0. 9 μmol/L(50 μg/dl)(全血),或血液锌原卟啉(ZPP) >0. 96μmol/L(60 μg/dl)(全血),或 FEP/Hb〉4.5ug/gHb.

(7) 血清铁蛋白(SF)12μg/L.

国内诊断缺铁的血清铁蛋白标准也有采用<14μg/L或<16μg/L.但一般都主张将 SF<12μg/L作为储铁耗尽,<20μg/L表示储铁减少。诊断非单纯性缺铁,SF的标准可以提高到<60μg/L.

(8) 血清可溶性运铁蛋白受体(sTfR)浓度>26. 5nmol/L(2. 25mg/L)(R&D systems)

(9) 铁剂治疗有效。

符合第1条和2——9条中任何两条以上者,可诊断为缺铁性贫血。

2. 储铁缺乏的诊断标准(符合以下任何一条即可诊断)

(1) 血清铁蛋白<12μg/L.

(2) 骨髓铁染色显示骨髓小粒可染铁消失。

3. 缺铁性红细胞生成的诊断标准

符合储铁缺乏的诊断标准,同时,有以下任何一条符合者即可诊断。

(1) 运铁蛋白饱和度<0.15.

(2) 红细胞游离原卟啉〉0.9 μmol/L(50μg/dl)(全血)或,血液锌原卟啉>0. 96μmol/L (60μg/dl)(全血),或 FEP/Hb>4.5μg/gHb.

(3) 骨髓铁染色显示骨髓小粒可染铁消失,铁粒幼红细胞<15%.

(4) 血清可溶性运铁蛋白受体(sTfR)浓度>26.5nmol/L(2.25mg/L)(R&D systems)。

4. 非单纯性缺铁性贫血的诊断标准

具有合并症的缺铁性贫血,即缺铁性贫血患者同时合并有感染、炎症、肿瘤或肝脏疾病或慢性病贫血合并伴有缺铁,此时血清铁、总铁结合力、血清铁蛋白、FEP及ZPP等铁参数因合并症的存在将受到影响,不能正确反应缺铁。非单纯性缺铁性贫血除应符合贫血的诊断标准外,尚应符合以下任何一条即可诊断。

(1) 红细胞内碱性铁蛋白<6.5ag/细胞。

(2) 血清可溶性运铁蛋白受体(sTfR)浓度>26.5nmol/L(2.25mg/L)(R&D systems)。

(3) 骨髓铁染色显示骨髓小粒可染铁消失。

(4) 铁剂治疗有效。

5.2 缺铁性贫血国外诊断标准——WHO制定的标准

国外诊断缺铁的标准都按照WHO制定的标准。

1. 血清铁<8. 95 μmol/L(50μg/dl)。

2. 运铁蛋白饱和度<0.15.

3. 血清铁蛋白<12μg/L.

4. 红细胞原卟啉>1. 26μmol/L(70μg/dl)。

国外对采用上述指标作为缺铁诊断时,所制定的标准也有不同临界点(cut of point) . 如有将血清铁蛋白<10μg/L作为确诊标准,10——20μg/L作为疑似标准,有炎症性疾病,如 类风湿关节炎伴有缺铁,可将血清铁蛋白标准定为<50μg/L或<60μg/L.运铁蛋白饱和度也有定为<0.16作为缺铁性红细胞生成的指标。

5. 血清可溶性运铁蛋白受体(sTfR)浓度作为缺铁性红细胞生成的指标,其诊断标准定于>8. 5mg/L(ELISA 法)或>2.2mg/L(R&D systems)。

6. 红细胞分布宽度(red cell distribution width, RDW)配合MCV诊断缺铁性贫血: RDW≥0. 14,MCV≤80fl.[1]

六、缺铁性贫血治疗目标

治愈标准须完全符合下述四条指标:

(1) 临床症状完全消失。

(2) 血红蛋白恢复正常,即男性>120g/L,女性>110g/L,孕妇>100g/L.

(3) 在“诊断标准”中所提到的指标均恢复正常,特别是反应储存铁和红细胞内铁的指标,如血清铁蛋白、红细胞游离原卟啉(或血液锌原卟啉)、血清可溶性运铁蛋白受体等,即SF≥5μg/L, FEP<0.9μmol/L(50 μ/dl)(全血),ZPP<0. 96 μmol/L ( 60μg/dl)(全血),sTfR≤2.25mg/L.

(4) 缺铁的病因消除。

本站所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。

本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们

联系zlzs@120.net,我们将立即进行删除处理

热点图文

-

选择性肠道灭菌有哪些局限性?

SDD与胃肠外抗生素的联合使用(SDD+P)目的在于针对社区和医院PPM(...[详细]

-

什么是中心静脉插管相关性感染?

各个研究者有关导管相关感染( catheter- related infe...[详细]