透过这种现象,推测儿童自闭症背后的真相

自闭症又称“儿童孤独症”,除自闭症外,还包括不典型自闭症、Asperger综合征、Rett综合征、儿童瓦解性精神障碍和其他未分类的广泛性发育障碍等。自闭症一直被认为是不治之症,现有的治疗方案也都是对症治疗而非对因治疗,治疗目标是希望患者日后能够正常独立生活,但只有极少数患者能达到这一目标,大多数的家庭在耗尽全部积蓄后,只能无奈地接受命运的安排。

现在普遍认为这是一种发生在儿童早期的全面性精神发育障碍性疾病,与儿童感知、语言和思维情感、动作以及社交等多个领域的心理活动有关,属于发育障碍。这种疾病的特点之一是临床表现多种多样,被称之为谱系疾病,而现在已知的谱系疾病多数与免疫因素有关。此外多数患儿在发病之前,精神发育均与同年龄孩子没有异样。并且这种疾病在90年代中期之前,基本上不为儿科医生所知,至少说明当时的发病率极低。我们知道在近20年来儿童自闭症的发病率大幅度地提高,这一方面是基于人们对这种疾病的诊断水平的提高,而另一方面则一定是在这20年中有某些特别的事件,导致了儿童自闭症更容易发生。

图片来源于中国科学杂志社科学通报截图

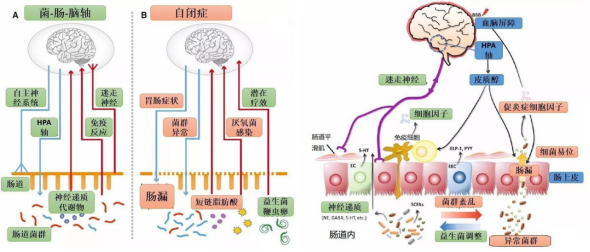

当前,对于儿童孤独症的发病原因主要归纳有遗传因素、脑器质性因素、神经生化因素、认知缺陷因素等几个方面。但根据中国科学院心理研究所吴晓丽等人发表在《科学通报》2018年第63卷第18期上的文章“肠道微生物与自闭症研究进展”,认为近年来自闭症患病率急剧上升,不符合哈迪-温伯格平衡,表明环境因素对其影响远大于遗传因素。自闭症与肠道微生物失衡及肠-脑轴异常密切相关。由于肠脑发育与头脑发育同步,因而在婴幼儿发育的关键期肠道微生物发育异常可增加自闭症风险。肠道微生物可通过代谢产物、免疫、神经内分泌以及迷走神经等途径影响自闭症。特定有益微生物菌株主要通过微生物-肠-脑轴、调节微生态平衡和抗感染、调节宿主代谢和吸收、改善肠漏等方式改善和治疗自闭症。益生菌以肠道菌群为靶点或可成为自闭症有效辅助治疗方法。

通过多年的临床实践,我也注意到自闭症患儿的发病过程有以下一些特征:在发病前患儿是很正常的,在2岁前可能因为一次感冒使用了抗生素,此后便出现了鼻梁发青,下眼睑发黑、揉眼睛、抠鼻子、便秘、脾气大、口臭,大便臭,有体味等现象。接下来便是情感淡莫,语言和目光交流减少,再后来就是出现退行性变化,语言和社交技能丧失。那么,透过这种现象其本质的东西又是什么呢?全球的科学家都在寻找答案,我将他们的研究成果归纳总结,推测了自闭症背后可能的真相,并用一种较为通俗地语言来说给大家听。

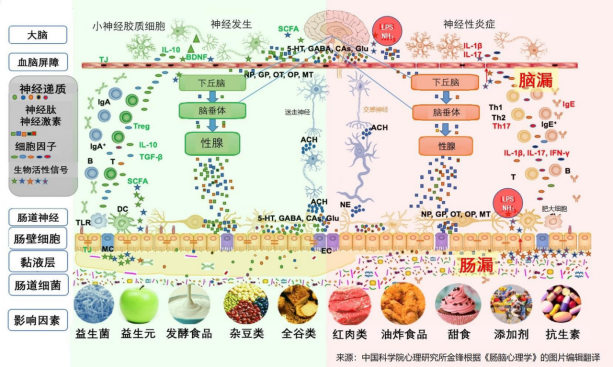

这样一场“内战”就在大脑内展开,随后引起细胞因子、趋化因子的分泌,形成神经炎症反应,小胶质细胞与受到侵袭的脑组织“同归于尽”,使边缘系统等与情感、语言相关的脑细胞受到损害。除此之外,由于一些主要的神经递质,比如5-羟色胺、γ-氨基丁酸(GABA)也大部分是在肠道内生产出来的,当肠道功能紊乱后,也会影响到这些神经递质的代谢功能发生变化。

因此,现在从事病原微生物学、分子生物学、心理学等专业的科学家普遍认为:婴幼儿期是“肠道微生物发展的最好窗口期”,是建立稳定肠道微生物的关键期。错过此窗口期便极有可能导致肠道微生物的生态失衡,继而通过微生物代谢产物、神经递质、免疫与神经内分泌途径和膳食结构因素影响大脑的功能。肠道菌群对自闭症患儿大脑和行为的影响及其相互之间的关系,正在逐步受到从事儿科学和神经精神病学的专家关注。

图片来源于中国科学院心理研究所《纽约科学院年鉴》和《肠闹心理学》附图

在最近的三十年里,有大量的事件在破坏肠道微生物,突出表现为:口服抗生素的滥用、在食品中普通添加防腐剂、婴儿剖腹产和配方奶喂养、城镇人口的快速增长、婴幼儿越来越脱离自然;饮用水的水源发生了明显的变化,从以喝井水、泉水、河水为主到现在喝经过消毒的自来水。当肠道内微生物的多样性受到破坏后,肠道黏膜相关淋巴组织就无法与主要由肠道菌群构成的抗原发生 联系,因而,也无法产生相应的抗体,相当于使这一非常重要的外周免疫器官丧失了功能。此外,我们的祖先的肠道中至少共生着1000种、数量高达10万亿的微生物,其数量与我们人体细胞总数

关于自闭症的预防,首先应该是对婴幼儿使用口服抗生素前,要极为慎重地进行评估,并将可能产生的后果告诉家长;此外,要让孩子从小接触大自然,接触泥土,饮用经过过滤的井水或泉水,而不是开水;少吃红肉、甜食、含有防腐剂的食品等。同时,不建议过量地饮用牛奶。因为,中国的主体民族不是游牧民族,大多数婴儿对牛奶中的酪蛋白的消化不完全,可能造成消化道内带有鸦片活性的短钛链增多;此外,牛奶中的酪氨酸在芳香族氨基酸脱羧酶活性高于酪氨酸羧化酶的情况下,可能生成羟苯乙醇胺,这是一种假性神经递质,有可能导致神经系统功能受到抑制。

图片来源于中国科学院心理研究所《纽约科学院年鉴》和《肠闹心理学》附图

至于治疗,目前有不少的医院已经在试验通过正常人粪便移植的方式来重建患儿的肠道菌群,恢复肠壁的微生物屏障,并且已经取得了一定的成果。

传统的中医药对于肠道的疾病有很多种治疗手段,并且取得过很明显的效果。比如,现代医学的溃疡性结肠炎、克罗恩病等炎症性肠病,由于涉及到环境、遗传、感染和免疫因素,根本没有有效的治疗手段,只能是对症处理。

本站所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。

本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们

联系zlzs@120.net,我们将立即进行删除处理

热点图文

-

多参数MRI在前列腺癌精准诊断应用思考

随着前列腺癌发病率的逐年上升,精准诊断与分层治疗成为改善患者预后的关键。多...[详细]

-

带状疱疹神经疼痛的临床诊疗

综合治疗的必要性带状疱疹神经痛的治疗需要多模式、多学科的综合治疗策略。结合...[详细]